先日、エドソンがラズベリーを十数個収穫してきてくれた。うちの果樹園に植えたラズベリーの木数本は、去年はまだ小さかったので、ほんの2~3個実をつけただけだったけれど、今年は木がだいぶ大きく成長して、「いくつも実をつけているよ」と、エドソンが言っていた。今回収穫した十数個だけでは、量が少な過ぎて、このまま食べるしかないけれど、ある程度まとまった数を収穫できればジャムか何かにしてもいいかな?と、捕らぬ狸の皮算用とは知りつつ、妄想を膨らませている。次の写真は、そのラズベリー。ラズベリーというのは赤いものだと思っていたのだけれど、うちのラズベリーは熟すと黒っぽくなる種類らしい。ポリフェノールたっぷりというわけだ。エドソンの要望もあって、先日の朝食にこのラズベリーを使ってラズベリーパンケーキを作っていただいた。ほんのり甘く、なかなかおいしかった。

果樹園と言えば、うちの果樹園の中や周辺にたくさん蒔いたグアンドゥ豆が芽を出し、かわいい赤と黄色の花を咲かせ、たくさん実をつけた。でも豆を収穫する時期がよくわからず、気になりながらも放っておいたら、エドソンが「もう収穫した方がいいんじゃない?」と言うので、先日収穫してみた。次の写真は、その収穫した豆。ほぼバケツ1杯になるまで収穫しても、すべてを採りきれなかったのだけれど、少々疲れたので、残りは次回に回すことにした。豆のさやが真っ黒になっていて、さやの中の豆も虫に食われているものがかなりあり、「う~ん・・・やはり、もっと早くに収穫すべきだったかな?」と思った。

次の写真は、そのグアンドゥ豆をさやから取り出したもの。砂やゴミを洗い流して、虫に食われたような悪い豆は捨てて、重量を計ってみたら、475グラムだった。

先日、インターネット上で、興味深い記事を見つけた。PHP Biz Online 衆知 (Voice) 10月30日(木)と31日(金)配信の『なぜ、台湾の若年層は韓国を嫌うのか~現地座談会から[1][2]/古谷経衡(評論家・著述家)』と題する記事だった。この記事[1]のサイトは、こちらへ。この記事[2]のサイトは、こちらへ。この著者の古谷君(確か30代前半から半ばの青年)のことは、去年の暮れだったか、今年の初めに、YouTube上で見ることができるチャンネル桜などの番組で司会をしているのを見て初めて知った。見かけは髪がボサボサで、まるでオタクと言った印象(実際、映画「永遠のゼロ』の解説はまさにオタクの本領発揮という感じでおもしろかった)なのだけれど、時事問題などに関して言っていることがとても真っ当で、考え方がしっかりとした若者だなと、私は思っている。ひょっとして彼の魅力はその見かけと中身のギャップなのかな?彼の著作を買って読んでみたことはないけれど、彼が司会をしている番組をYouTube上で、たまに見たりしている。

次の写真のCertificadoというのは、証明書のことなのだけれど、これはエドソンが先週エンブラエー高校からもらってきた感謝状のようなもの。バウルにあるサンパウロ州立大学気象観測所のチーフエンジニアで、エドソンの親友でもあるデミウソンと一緒に、ボトゥカトゥのエンブラエー高校のために、気象観測用の風船を使った「プロジェト・アテナ」というプロジェクトを、ボランティアで支援、実施したことに対する、学校からの感謝の気持ちを示したもの。学校側と何度も話し合いを重ね、10月中旬にプロジェクトが実施され、うまく行き、教育効果が上がったことを、学校側はとても喜び、来年もぜひやってほしいと好評だったそうだ。良かったねえ、エドソン。彼が得意分野でこういう社会貢献ができるというのは、とてもいいことだと思う。

ボトゥカトゥのマッサージ師のジュリアさんから、健康のためにキ・アマレロ(と、聞こえたのだけれど、正しくは、ウシ・アマレロだった)というハーブティーを飲むように勧められていた。でも、それはどこでも手に入る種類のハーブティーではないし、それを販売している店を探して買いに行く暇がなく、これまでこのハーブティーを飲んでみたことはなかった。そうしたら先日エドソンがそのハーブティーについて調べていて、ラズベリーの葉で作るお茶にも同じような効能があるということを発見した。それで私もネットで見てみたら、ラズベリーの葉で作るお茶は、子宮内膜症、子宮筋腫、子宮頚がん、その他大腸がんや胃がんなどの主要ながん、脂肪を燃焼させるのでメタボリックシンドロームにも効果があり、抗酸化作用もあって美肌効果もあるなどとあった。これらすべての薬効が本当にあるのかどうか少々疑問ではあるけれど、体に良いものだということは確かなようなのだ。それで、ラズベリーの木はうちの果樹園に数本あるのだから、早速その葉を取ってきて、お茶を作って飲んでみようということになった。苦味もえぐみも青臭さもなく、ある種の緑茶を飲んでいるようで、飲みやすかったので、以来毎日作って、エドソンとふたりで1日に3~4杯飲むことを続けている。次の写真がそのローズマリーの葉で、2枚目がその葉を煎じて作ったお茶。

エドソンの親友のデミウソンは、バウルにあるサンパウロ州立大学気象観測所のチーフエンジニアをしている。その関係で、気象観測の専門家の人たちと話すことがよくあるらしいのだけれど、その専門家たちによると、来年は今年以上に小雨になりそうな予想なのだとか。これはアマゾンの伐採が進んでいることが関係しているんだとエドソンが言っていたけれど、ニッケイ新聞にもそれと同じようなことを報告している記事があったので、その記事にリンクを張ってみることにした。 2014年11月1日付け、ブラジル国内ニュース「アマゾンが水危機と関係=伐採や焼失で機能果たせず=雲が出来ても旅は中断?」とう記事のサイトは、こちらへ。

次の写真の植物は、スパティフラムという名前だと思う。我が家の台所と居間の間のカウンターテーブルの上で、10月の下旬からひとつ花をつけている。これは確か、この家ができてからドナ・ベティにもらったものなので、うちに来て3年くらいになる。葉はいつも青々として、新芽をよく出すけれど、花はあまり咲かず、咲いて2~3本くらい。今年最初の花をつけたので、記念に撮ってみた。

名前は思い出せないのだけれど、エリゼウから種をもらって、果樹園で育てている別の種類の豆が、そろそろ収穫できそうと言って、エドソンが試しに少し採ってきてくれた。次の写真は、その豆。この豆は、緑色の時期は、枝豆のように茹でてそのまま食べることができるし、こういう風に乾燥させれば、長期保存ができる。2枚目の写真は、豆をさやから出してみたもの。同じ豆の木になっている豆を取ってきたのに、さやによって、中の豆は白い豆だったり黒い豆だったりするのはどうしてだろう?白い豆は大豆のようで、黒い豆は小豆のような感じだ。先日のグアンドゥ豆はすぐに煮て、冷凍保存にしたけれど、この豆は、これから収穫して、このまま乾燥した状態で瓶詰にして保存しようと考えている。

同じくエリゼウから苗を1本もらって、果樹園に植えたピタンガという果物の実がなったので、エドソンが収穫してきてくれた。チェリーみたいだなと思ったら、別名ブラジリアン・チェリーという南米原産の果物だとエドソンが教えてくれた。先日、昼食の後で食べてみた。酸味と甘味がほどよくあり、味は少し違うけれど、まさにチェリーを食べているようでおいしかった。ビタミンAとCが豊富なのだとか。ボトゥカトゥのスーパーでチェリーを見かけたら、1シーズンに1~2回買うことがあるけれど、輸入品なのか結構値段が高い。ブラジリアン・チェリーとは言え、うちでチェリーを採って食べることができるなんてうれしいなあっと思ったら、まだ木が小さいから、今年の収穫はこれだけで終わりと聞いて、少々がっかり。でも、来年の楽しみができたから、良かった。

玄関を出たところから見える、家の西側の庭に植えた沖縄桜の並びに3本植わっているくちなしの花のうちの2本に、ハイビスカスガーデン横の木よりも少し遅れて花が咲き始めた。一番左側の木は右の2本よりもずっと後に植たので、まだ小さく元気がない。ハイビスカスガーデン横の2本のくちなしよりもこちらのくちなしは木も花も大きいので、エドソンは、こちらがくちなしで、ハイビスカスガーデン横のはジャスミンじゃないかと言って意見が分かれている。それでネットで調べてみたのだけれど、花の形はどちらも八重のくちなしで、ジャスミンとはまったく違う。まあ、いずれにしろ、毎年この時期になると花を咲かせてくれるのでうれしい限り。因みに、この写真に写っている沖縄桜は、だいぶ大きくなってきたけれど、まだ一度も花を咲かせたことがない。

次の写真は、10月中旬に写真を掲載した孟宗竹の新芽と同じ頃、芽を出した別の孟宗竹。地中から45度くらいの角度で芽が出てきて、どうなることかと思っていたら、クニュッと途中から上を向いて成長し始めた。今では枝が出て、葉が出てきている。少し見難いけれど、この竹の左側後ろに親竹があり、右側の葉をいっぱいつけた竹が去年芽を出して成長した竹。そして、今年、この左側に曲がった竹が生えて、その後、後ろの方に右側に曲がった竹が生えてきているのが見えるだろうか?どうしてここに生えてくる竹は、今年は曲がったものばかりなのだろう?

先週の金曜日からほぼ毎日雨が降っている。1日中降り続くわけではなく、いいお天気だったのに、夕方からザッときたり、1日曇りがちで雨が降ったり止んだりを繰り返したり、朝方降って、午後からお天気が回復したりと、さまざま。今日も昨晩から降り出した雨が夜明け前まで降り続いた。今朝は雨は降っていないけれど、どんよりと曇っている。またいつ雨が降り出すかわからないお天気。一滴も雨が降らず晴天だったのは、6日の木曜日だけ。まあ降ってもひどい雨ではなく、土によく浸み込むような感じで降る雨なので、森の泉や井戸にとってはいい感じで、このところ水不足の心配をしなくて済み、助かっている。

エドソンの妹のエリカが、息子のブライアンの最近の写真を送ってきてくれた。おでこが広いのはお父さん似のエリカの血を強く引いているみたい。つまりブライアンはお祖父さん似ということになる。よく笑う表情豊かな子のようだけれど、性格は誰に似ているのかな?彼も元気に育ってくれているようなので、何より、何より。

うちのラズベリーは、ブラジルではアモーラと呼ばれている。エドソンがアモーラの英語名を調べてみると、ラズベリーではなくマルベリー(mulberry)だということがわかった。つまり、日本語では桑の実ということになる。なあんだ、ラズベリーじゃないんだ。マザーグースの歌に出てくる、"Here we go round the mulberry bush."の、あのマルベリーだったのか。じゃあ、これまでラズベリーの葉のお茶と思って飲んでいたものはどうなるの?と、思ったら、もともとエドソンが調べて得ていた情報は、アモーラの葉のお茶のことなのだから、あれはあれでいいんだとか。それで桑の葉のお茶についても調べてみたら、次のような効果があるとあった。ハーブティーというのは、どれも様々な効能があるものなんだなあ・・・。

●桑の葉茶の主な効果

1.血圧を改善する

2.高コレステロールを抑制する

3.中性脂肪を抑制する

4.血糖値を改善する

5.糖尿病を予防する

6.便秘を改善する

7.腸内細菌を改善する

8.血栓を予防する

9.老化を抑制する

エドソンが最初に収穫してきて以来、少量だけれど毎日のようにマルベリーが収穫できている。でも、私が収穫してくるマルベリーの大きさが、エドソンが収穫してくるものよりも小さいので、どうしてだろう?と思って聞くと、採ってきた木が違うからだという。私は次の写真の正面奥のこんもりした複数のマルベリーの木々から収穫していたのだけれど、エドソンが採ってくる大きなマルベリーは、写真、右側手前のまだ小さい木からだった。この木は、奥の木々よりも遅くに植えたので、まだ小さいのだけれど、もう実が採れて、しかも大きい。どうやら、小さい実をつける普通の品種を改良して作られたのが、この大きな実をつける木ということらしい。2枚目の写真が、その大きな実をつけている小さな木。3枚目は、小さな実をつけている大きな木。写真ではあまり違いがわからないかな?

次の写真の左右のマルベリーを見比べると、左側のものの方が右側よりも少し大きいのがわかるだろうか?これを全部一緒に洗って、茎を取り除いて重量を計ってみたら、350グラムだった。それでジャムを作ってみることにした。

次の写真は、出来上がったジャム。ラズベリーのジャムの作り方で作ったのだけれど、マルベリーの実はなかなかつぶれてくれず、しばらく煮込んでいるうちに水分が少なくなり、ジャムというよりも飴の一歩手前のようになってしまった。ちょっと失敗かな?と思ったけれど、味は適度に甘く酸味もあり、丸ごとマルベリーという感じで悪くはない。これを作った後で、桑の実ジャムの作り方を見てみたら、ラズベリージャムの作り方とほとんど変わらず、実をつぶす、つぶさないは作り手の好みのようだったので、少し安心。そして、実をつぶしたい場合は、最初に洗った後でミキサーにかけるという作り方もあった。朝食のパンにぬって食べるのもいいけれど、ヨーグルトババロアを作ったので、このマルベリージャムと、少し古くなったりんごで作ったアップルソースを加えて食べてみた。なかなかいい感じの組み合わせになった。エドソンにも好評だったので良かった。

土曜日の夕方から降り始めた雨は、あまり長く降ることなく上がり、日曜日は朝から青空が広がるいいお天気になった。暑く乾燥した日が続くと、遠くは霞んでよく見えないのだけれど、この日のように雨が降った後で涼しい風が吹き抜けるような日は、かなり遠くまで見渡せて、気持ちがいい。それで、うちの丘の上から南西の方角を撮影してみた。

次の写真は、丘へ上がり下りするための小路を上から下に向かって撮影したもの。一番手前左右の木は沖縄桜で、その後ろに左側はグレヴィーリャの並木があり、右側にカエデの並木がある。カエデのさらに右側には、沖縄桜の列と、セドリーニョの列があり、最後にコロア・デ・クリストを植えている。どの木もだいぶ大きくなった。ただここの沖縄桜もまだ一度も花を咲かせていない。この写真でもわかるように、グレヴィーリャは地面にたくさん枯葉を落とすので嫌いという人もいるけれど、枯葉が地面に落ちるとブラキアーリアが生えてこなくなるし、この坂道を歩く際、土の上を歩くよりも枯葉の上を歩く方が歩き易いので、私は気に入っている。

以下は、ニッケイ新聞2014年11月8日付け、「オーリャ!」からの転載。広島人の常として、私もお好み焼きが好き。広島に帰ると、必ず一度はお好み焼きを食べる。ブラジルで焼きそば同様、お好み焼きが日本食のひとつとして定着するかどうか、とても楽しみ。そして、ブラジルの焼きそばが、ソース焼きそばではなくて、あんかけ焼きそばなのはどうしてだろう?と、以前から不思議に思っていたけれど、この記事で謎が解けた。

『東洋街に開業したお好み焼き専門店『焼き屋』(4日付け詳報)のお好み焼きは、出汁とキャベツを混ぜ合わせた生地の上に焼きそばなどの具材を重ねて作られる。

デカセギ経験のある店主は「広島風お好み焼きを再現したい」と志すが「作業工程の多い広島風は、昼食ピーク時に客を待たせてしまう」ため作業を簡略化し、この形になった。

そこで思い出したのが、当地であんかけ焼きそばが一般化した理由だ。茹でておいた具材と麺に、熱いあんをかければ出来るという調理の簡単さから、各地の日本祭りで作られるようになり一般化した。

味が良いのは勿論だが、日本人会婦人部に広まって一般化するには、注文を受けてすぐに客に出せるように、前もって準備できることが必要だ。数年後には、この〃焼き屋風お好み焼き〃が一般化しているかもと夢想した。(石)』

同じく8日付けの記事の中に、『日伯コンサル奮闘日記「サンパウロと違うリオ」』というおもしろい記事があった。サンパウロとリオの違いと言えば、東京と大阪のように言葉の発音やイントネーションが違うということは知っていたけれど、言葉自体もこんな風に違うのか?と、興味深く読んだ。この記事のサイトは、こちらへ。

先日、ニッケイ新聞の記事に、『アリアンサ移住地創設八十周年』(同移住地80周年委員会編纂)のポルトガル語版『80 ANOS DE HISTORIA』が上梓されたとあった。購入希望の連絡先は、弓場農場の矢崎さんとあったので、矢崎さんにメールで「おめでとうございます。お疲れ様でした」と書いて、購入希望の連絡を差し上げた。そうしたら「90周年に80年史の上梓となってしまい面映ゆいことです。足かけ10年かかってしまいましたが何とか責任を果たすことが出来てホッとしているところです」と返事をいただいた。そして、10日(月)に行われた第一アリアンサ90周年記念行事の写真を2枚送ってきてくださった。10年の歳月をかけて、日ポ両語の本を完成するにはずいぶんとご苦労があったことだろう。このように貴重な歴史を1冊の本にまとめて後世に残すことができたのはとても意義のあることなので、すばらしい功績だと思う。

さらに、ブラジル歌壇界に貢献してきた故人18人「ブラジル歌壇を支えた人々」が、小野寺郁子さんにより一冊の本にまとめられ「流れの韻き(ひびき)」として、日毎叢書企画出版から出版されたという記事がニッケイ新聞にあり、木村快さんの書かれた『共生の大地アリアンサ~ブラジルに協同の夢を求めた日本人~』のポルトガル語版『Alianca a terra da cooperacão』も、ニッケイ新聞社から出版されたという記事があったので、厚かましくも、日毎叢書企画出版の前園さんにお願いして、ニッケイ新聞社で木村さんの本のポルトガル語版を購入していただき、小野寺さんの本と一緒に2冊をまとめて送っていただけないかとお願いしたところ、快く引き受けてくださり、感謝に耐えない。『アリアンサ移住地創設八十周年』と『共生の大地アリアンサ~ブラジルに協同の夢を求めた日本人~』は、すでに入手して手元にあるので、さらにこれらのポルトガル語版が入手できれば、香山文庫がさらに豊かになるだろうと思う。新しく出版される日系移民関連の書籍をすべて購入することは財政的に不可能だけれど、無料で送っていただけるものは送っていただくようにし、お金のかかるものはこれらの書籍のように大事だと思うものを選んで、購入している。私が引き継いだ「香山文庫」は、まだインターネット上にウェブサイトができておらず、計画はあっても作業は遅々として進んでいないので、とても心苦しい。でも、今できることを少しずつでもと思い、年に2~3冊ずつ蔵書を増やしている。それもこれもみなさんのご厚意に助けられてのことなので、感謝。感謝。

昨日の朝、薪ストーブの煙突の中からガサゴソと音がするので、またアンドリーニャが入ってきているのだとわかった。でも、前回のように煙突のどこかで引っかかって動けなくなっている感じではないので、しばらく放っておいた。すると、しばらくしてようやく煙突を抜けて、薪を焚く焚口の扉まで下りて(落ちて?)きていたので、救出することにした。次の写真は、焚口の扉に止まっているアンドリーニャと、それを恐れながらも興味津々でのぞいているはるのツーショット。9月だったか、一番最初にこうもりが入り込み、それから以後はアンドリーニャが繰り返し入ってくるのだけれど、アンドリーニャはこれで3度目。このストーブを使い始めて3年くらいになるのだけれど、こんな風にアンドリーニャなどが煙突から入ってくるのは今年が初めてのこと。今年は7月8月の寒い時期にここを留守にしていて、煙突を使っていない時期が長かったので、安全だと思って入ってくるのだろうか?こんなことがあって以来、ストーブの中に何もいなくても、はるはストーブの前で焚口をのぞきこんでいることがよくあるようになった。2枚目の写真が、そんなはるの様子を撮ったもの。

うちの敷地内には、私たちが植えた木や花以外にも、自然に生えてきて育っている植物もいろいろある。はるとお散歩をしていると、そんな木や花を時々発見する。次のピンクの花をつけている植物もそのひとつ。果樹園の側にひっそりと咲いている。手伝いのヒバマーに草を除去してもらっているのだけれど、この草は何故か除去されずに、少し大きくなって花をつけている。

次の写真も、ジャタイの巣箱のところへ降りて行く途中で自生している木で、白い花をつけていたので撮影してみた。

2014年11月13日付けの、ニッケイ新聞ブラジル国内ニュースに『遵法意識が薄い伯国人=法律よりはジェイチーニョ?』という記事があった。『ブラジル人は公的機関に対する不信感が強く、法の目をかいくぐるのは簡単だと考える人が多い』こと、そして、『法を守るより、「ジェイチーニョ」と呼ばれる、トリックやイカサマまで含む裏技でその場を切り抜けようとする』ことを選ぶ人も多く、この記事は、ブラジル人気質の一側面を如実に物語る統計数字を示していておもしろいと思った。この記事のサイトは、こちらへ。

外ベランダ横の花壇のバラは、ずいぶん長い間元気がなく、葉がきたなく黄色に変色して落葉したり、1本は枯れかけて小さくなり、どの木も花があまり咲かない状態が続いていたのだけれど、先月、適当に剪定してみたら、きれいな葉を付けるようになり、両端の赤いバラが数はまだ多くないけれど、きれいな花を咲かせるようになった。そして、ここ1週間くらいのうちに花壇中央のピンクのバラと、黄色の花びらに赤い縁ができるバラも花を咲かせるようになった。長い間小雨で水不足だったから状態が悪かったのか、そして、このところよく雨が降るので、元気を取り戻してくれたのか、理由ははっきりしないけれど、とにかくまた花を咲かせるようになってくれ、一安心。

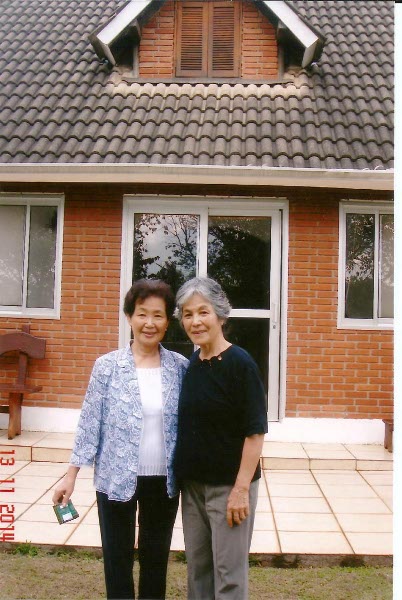

サンパウロのリベルダージで日毎叢書企画出版を切り盛りしながら、ボランティアで楽書倶楽部を主宰している前園さんが、13日(木)に数人のご友人を誘ってイビウーナの中村さんと香山さんを訪ねられた際の写真を送ってきてくださった。中村さんは昨年の10月上旬にご主人を亡くされてから1年余りが過ぎ、香山さんは先月89歳のお誕生日を迎えられたばかり。次の写真は、中村さんのお宅の前で、右が中村さん。左が前園さん。

次の写真は、香山さんの書斎で、右から前園さん、香山さんの次女ののぶ子さん、楽書倶楽部同人の大羽さん。そして、座っておられるのが香山さん。「以前お会いした時よりもずっとお元気でしたよ」とメールにあったけれど、この写真からも、顔色が良く、お元気そうな感じが伝わってくる。来年香山さんは「卒寿なので、みんなでお祝いしたいですね」と、前園さんは書いておられた。ここからイビウーナまでは車で2時間余りかかるので、なかなか行けないけれど、できれば卒寿のお祝いには駆けつけたいものだと思っている。

次の写真は、家の西側の車寄せの左端でたくさん咲き誇る黄色のマーガレット。これらのマーガレットは、そもそもハイビスカスガーデンに植えた2~3株のマーガレットの種が風に吹かれて、翌年、ハイビスカスガーデンとベランダとの間で自然に芽を出して咲いたものが、さらに風に吹かれて、この車寄せの低いレンガの手前に吹き寄せられて、自然に芽を出して咲いたものが広がったもの。これらはまったく自然に生えてきたものなのだけれど、こんなに花盛りになり、とてもうれしい。そして、右奥のマーガレットの前の緑は、これまた自然に生えてきた芝生。家を建設中、ここにセメントに混ぜるための砂の山があったのだけれど、その砂の中に芝生の種があったらしく、自然に生えてきて、少しずつ広がって、いい感じになってきている。

うちの入り口ゲートの左右に植えた木々は、今年何度も何度も葉切りアリに裸にされたため、元気にしているのはコロア・デ・クリストだけという、何とも寂しい状態が続いていた。それでずいぶん前に、家の側で咲き終わったマーガレットの種を取って、ゲートの左右に蒔いたことがあった。あれからずいぶん月日が経ち、まったくマーガレットの芽が出てくる気配がないので、やはりそんなにうまくは行かないか?と、思っていたら、最近になり、数ヶ所から芽が出て、花が咲き始めた。次の写真は、ゲートの西側の柵沿いを撮ったもの。ゲートの柵の中に2株花が咲いていて、柵の外側に2株小さな芽が出ているのが見える。

次の写真は、ゲートの東側。ここにも2株のマーガレットが花を咲かせていて、柵の前後にまだ小さな芽が複数育っているのが見える。こんな風に1株でも元気に花が咲けば、後は自然に年々種が飛んで増えて行くので、来年はゲートの左右が、家の西側の車寄せのようにマーガレットで花盛りになっているかもしれないと少し期待している。

我が家で育てているマンジォカは、今でも少しずつ収穫して食べることができている。先週の土曜日にも1~2本抜いて収穫したので、一部をうちに残して、大部分を手伝いのヒバマーにお裾分けした。次の写真は、我が家の分として収穫したマンジォカ。これだけあると、2~3回唐揚げにして食べることができる。このまま長く置いておくと乾燥してしまい、おいしくなくなるので、適当な大きさに切り、皮をむいて、タッパーに入れて冷凍保存した。こうすると新鮮なままかなり長期間保存できる。そして、唐揚げにして食べたい時に、冷凍したものをそのまま茹でて、柔らかくした後、油で揚げるとできあがり。手軽にできて、しかもほんのり甘くておいしいマンジォカの唐揚げは、エドソンも私も、はるも大好き。ただ、はるは日頃油を一切使わない私が作る健康食を食べているせいか、油で調理したものを食べると時々お腹の調子を崩すので、最近は、揚げる前の茹でた状態のものしかあげないようにしている。

今週ペトロポリスの安見さんから16日(日)に、ペトロポリス日系協会の今年の活動の打ち上げとして、忘年会をしたとメールをいただいた。11月になり、そろそろ師走だなとは思いながら、忘年会やクリスマス、年末年始をどうするかについてはまだ具体的に考えていなかったため、メールをいただき、そろそろ具体的に考えなくてはとお尻に火がつく始末。それで木曜日にアヴァレのトヨタに行って、車の定期点検をしてもらっている間に、近くの店でクリスマスの飾りやテーブルクロスなどの買い物を少しした。そして、帰りにボトゥカトゥのスーパーに寄ったらクリスマスツリーを販売していたので、買って帰った。毎年、準備が遅くれがちなのだけれど、今年はいち早くクリスマスツリーを買ったことで、例年よりも早く準備を始めることができた。次の写真は、安見さんが送ってきてくださったペトロポリス日系協会の忘年会の際に撮影された皆さんの集合写真。

この金曜日に、サンパウロの前園さんから、小野寺郁子さんの「流れの韻き(ひびき)」と、木村快さんの『共生の大地アリアンサ~ブラジルに協同の夢を求めた日本人~』のポルトガル語版『Aliança-- A Terra da Cooperacão』の2冊が、そして、弓場農場の矢崎さんからは、『アリアンサ移住地創設八十周年』(同移住地80周年委員会編纂)のポルトガル語版『80 ANOS DE HISTORIA』が届いていた。おふたりには心から感謝。小野寺さんの本を見て、彼女は戦前10歳のときにご家族とブラジルに移住してこられた日系準二世で、パウリスタ新聞歌壇や「椰子樹」、「武本文学賞短歌部門」などの選者をしてきておられることを知った。楽書倶楽部の同人で、私のメル友の鎌谷さんも、小野寺さんが主宰する「通信短歌会」に参加しておられるようなのだけれど、鎌谷さんが参加されている文章会や短歌会で頑張っている人の中には準二世の方が多いそうで、「(日本語を話すだけでなく)日本語の読み書きまでブラジルで覚えるというのは大変な努力がいっただろうとおもいます。それを覚えて実際に使っているのですからすごいというしかありません」と言っておられたけれど、その準二世のおひとりの小野寺さんは短歌会を主宰して指導しておられるのだから、さらに超をつけたいほどすごいとしか言いようがない。

次の写真は、今年の我が家のクリスマスツリー。 金曜日の夕方飾り付けをした。例年、台所と居間の間のカウンターテーブルの上に飾っていたのだけれど、今年は気分を変えて、居間の柱の前へと場所を変えてみた。

次の写真は、我が家の玄関ドア。これまで毎年12月になるとドアに飾っていたクリスマスリースは、何度か雨に濡れたり風に飛ばされたりして、傷んできたので、新しいものを買おうと思ったのだけれど、アヴァレのお店で見たものはみな100レアル以上して、ちょっと予算オーバーなので断念。100レアルは日本円で約5000円なのだけれど、ここでの暮らしでは1万円くらいの感じがするので、100レアルを超す買い物は、ついつい尻込みしてしまう。その代わりにクリスマスリースの半額以下という手頃な値段だったこの飾りを買った。エドソンと私とはるの三人家族を表しているようでぴったりだと思った。2枚目の写真はその飾りのアップ写真。右端のトナカイの角を背負っている茶色の犬がはるのつもり。この写真では目が隠れて見えないけれど、つぶらな目もちゃんとついている。

我が家の庭の北西側に植えた比較的大きなヒメシマダケの一株は、株が大きかったのと、ブラキアーリアを取り除いた庭に植えたため、環境が良かったからか、毎年どんどん芽を出して増えて行き、特に、今年は縦横無尽にあちこちから芽を出すようになったため、放っておくと庭を埋め尽くす勢いなので、エドソンが手伝いのヒバマーに竹を切って取り除くように頼んだ。家の西側のヒメシマダケも元気に毎年増えているけれど、ここほどではないので、今のところ問題はない。でも、この庭のヒメシマダケはちょっと誤算だった。せっかく育っているものを切り倒すのはしのびないのだけれど、庭が竹で埋め尽くされても困るので、仕方のない判断かと思う。次の写真は、ヒメシマダケを切り倒しているヒバマーと、2枚目の写真は、ヒメシマダケを取り除いた後の状態。

この日曜日の朝、エドソンが台所の天井の穴を塞ぐ作業をしてくれた。当初の計画では薪でたく調理用のストーブをここに置こうと考えていたので、煙突を通すための穴を天井に開けてもらっていたのだけれど、その調理用のストーブが様々な手違いで入手できず、結局、計画を変更して当初考えていなかったシュハスコ小屋を家の外に作ることにしたので、この穴は必要なくなった。その代わりに、ここに食器棚を置いて台所まわりの整理をすることにした。でも長い間、計画はあっても実行が伴っていなかった。8月に日本への一時帰国から戻り、ようやく食器棚を購入したのだけれど、この穴を塞がないと食器棚を使えないので、そのままになっていた。エドソンが作業してくれたお陰で、新しい食器棚が使えるようになり、台所の使い勝手が良くなってきている。感謝。感謝。

次の写真は、天井の穴が銀色の鉄板で塞がれ、食器棚を所定の位置に戻し、食器などを移動して整理している途中の台所を月曜日の朝撮影したもの。日、月、火と3日かけて、流し台とガスレンジの並びのキャビネットの中や、カウンターテーブル下のキャビネットの中のものもすべて出して掃除をして、ほぼ総入れ替えのような整理をした。写真の左端に半分ほど写っている電子レンジをこの食器棚の真ん中の空間に移せばほぼ完成。現在電子レンジがあるレンガで囲まれた場所には、小さめの冷蔵庫を置こうかと思っている。整理整頓するためのスペースが足りず、やたらあちこちに物があふれていた状態が改善され、台所がすっきりし始めている。

ペトロポリスの安見さんがパウブラジルの花が咲いたと写真を送ってきてくださった。パウブラジルというのは、ブラジルの国名の由来となった南米原産の黄色い花の咲く大きな木で、この木から昔ヨーロッパでは貴重だった赤い色の染料が採れたため、ずいぶん切り倒されて、今ではあまり見かけなくなり、絶滅危惧種として登録されている。リオ州カーボフリオ以北の海岸地帯にしか自生しないのだそうだ。つまり、ペトロポリスのような涼しいところでは成長しにくいということなのかな?次の写真は、安見さんのお宅で花開いたパウブラジルの花。そして、写真の後の文章は、安見さんからのメッセージをそのまま掲載してみた。

『1980年代、レシッフェに出張したとき、客先の中庭で初めてパウブラジルを見ました。丁度花が終ってえんどう豆のサヤみたいなものが落ちていました。中に小豆のような大きさの鮮やかな赤い豆が入っていて驚きました。豆を集めて我が家に持ち帰り、まきましたがことごとく発芽しませんでした。

1980年代後半だったと思うが、パウブラジルが絶滅すると騒ぎ、復活させる運動があって、レシッフェ郊外の山の斜面に植林をしていました。その公園の入り口で苗を売っていました。三株持ち帰り庭に植えたところ皆死んでしまいました。

数年後また同じところから三株持ち帰り、鉢植えにしてベランダで育てました。一メートルぐらいに育ち、これなら大丈夫と二株を庭に植え、残りを鉢植えのまま、将来これでパウブラジルの盆栽としようとベランダにおいておきました。

数日後の夜、庭に植えたパウブラジルの葉がことごとく蟻に食われ裸になり、丸裸の枝からは葉が出てくることはありませんでした。死んでしまいました。

ベランダで育てた一本は一度鉢を大きく取り替えましたが、根が張って鉢が割れだしたので庭に植えました。ひょろひょろで2m以上ありました。この木は成長が遅く何年ベランダで育てたか忘れました。それからは毎年少しずつ大きくなってきました。幹が太くなってきて、幹に棘が出てきました。もう幹をよじ登ることが出来ません。

1995年ごろペトロポリス市でパウブラジルを育てようとのキャンペーンがあり無償で苗を配布したので会社の庭に植えましたが何年たっても大きくならず、そのうちに雑草にまみれて消えてしまいました。

我が家のものはかれこれ25年になります。一度も花をつけたことがありませんでしたので花が咲かない木と思い始めていました。先月、テッペンの先端のところどころが黄色くなるのが見え乾燥がひどいので枯れだしたと思い、早く雨が降ってくれないとわれわれの井戸も枯れると心配していました。

先々週高いところに花を見つけました。枯れだしたのではなくつぼみだったのです。かなり注意してみなければ見落としそうなものでした。その写真をFACEBOOKに出しましたところペトロポリスにパウブラジルがあるのかと言う驚きのコメントが寄せられました。

これは我が子の涙ぐましい成長記録です。』

我が家の北側にある防風林のさらに北側の電信柱に、鳥が大きな巣を作っているので写真に撮ってみた。茶色のドーム型の巣の中に親鳥が1羽いるのが見えるだろうか?エドソンによると、この鳥はジョアオン・ジ・バホ(João de Barro)という名前だそう。バホというのは粘土とか泥という意味なので、そのような素材を使って巣作りをする鳥ということでこんな名前がついているらしい。頭のジョアオン(英語で言う所のジョン)という男性の名前は、日本風に言えば太郎というようなもので、この名前を日本語にすると「粘土巣太郎」ということになるのかな?この親鳥はいつもこうしてここにいるので、卵を温めているのかな?それとも奥で卵を抱いている雌鳥を入り口のところで守っているのかな?それにしてもどうしてこんなところに巣を作ったのだろう?2枚目の写真は、曇りがちながら多少明るい今朝撮ったもの。親鳥は食料確保に出かけているのか、巣の中にはいなかった。

先月、夏時間が始まってから、よく雨が降るようになったと以前書いたけれど、今月は半月以上、1日に一度は雨が降っている。月曜日は午前中はいいお天気だったのだけれど、夕方から雷雨となり、雷がどんどん激しくなるので、夕食が終わって、エドソンがコンセントを抜いたり、コンピュータの電源を落としたりと臨戦態勢を取り始めた。その間、私は台所で洗い物をしていたのだけれど、流しの横の換気扇とガスレンジの間の辺りで、パンという音とともに青白い光が見えて、びっくり。うちに雷が落ちたわけではないのに、何なんだこれは?と思った。どうやらどこかに落ちた雷が電線を伝ってきたのだろうけれど、うちは今年の初めに落雷被害にあってから、プロテクターを数ヶ所に取り付けたのだから、こんなところでこんなことが起こるなんてあり得ないんだけどなあ・・・と、エドソンはいぶかっていた。この後、停電になり、火曜日の夕方まで、ほぼ丸1日電気が復旧せず、やれやれ。

火曜日の夕方、ようやく電気が復旧してから、換気扇とガスレンジをつけてみると、壊れてはおらずほっとした。でも、居間のシーリングランプ4つの内の、今年新しく付け替えたLEDランプ2つが壊れていて電気がつかず、ガレージの自動開閉のドアの電気系統もやられていることが判明。ただ、まだブレーカーを落とす前だったのだけれど、コンピュータなどの電子機器には被害がなかったのは不幸中の幸いだった。今年初めに落雷の被害に合った際、電気が専門の広島の兄が、うちの被害の状況に、そんなことあり得ないと言っていたけれど、それは日本ではあり得なくても、亜熱帯から熱帯気候のここブラジルではあり得ることなのだから仕方がない。特に、サンパウロ州上空ではアマゾンからの暖かい空気と南極からの冷たい空気がちょうどぶつかるので、世界でも1~2を争う雷発生数の多い地域なのだから、日本とは比較にならない。それにしても最近、雨が降る頻度や量は減っているのに、雷の頻度と激しさは増しているようで困ったものだ。

以下は、ニッケイ新聞の2014年11月26日付け「コラム 樹海」からの転載。

『外交樹立120周年を考えるたび、かつての強力な〃コロニア〃はすでに消滅した―という気がする。一体感を持つ一世中心の組織としてのコロニアのことだ。今も日系団体は数多くあるが、以前の密接な関係は薄れた。志を継ぐ二世が多い地域がなんとか継続―という感じか▼90年代前半までは、農協中央会から単協群が手足のように全伯に伸びて活発に経済活動を行い、その人脈が地方と中央との連携を緊密化していた。その強い絆を背景に周年行事が盛大に挙行され、芸能文芸活動にも潤いを与えていた▼コロニアは戦前移民の団塊世代(1930年前後にまとまって渡伯した世代)が中心になり、戦後世代と力を合わせて盛り上げたが、団塊世代が寿命を迎えた80~90年代に弱体化した。そのあおりを受け94年のコチア、南伯崩壊でコロニアは手足をもがれ、98年の南銀合併で頭を失った印象だ。南銀の橘富士雄氏が亡くなった後はとびぬけた指導者も居なくなった感じだ▼移民百周年の準備を始めた04年頃までが「日系社会終末論」の危機感を訴える声が最も高かった。日伯学園構想や百年祭の組織作りは「次の百年を考える」ことに繋がっていたからだろう▼そんな百年祭は6年前に終わり、昨年はレジストロ地方入植百周年、今年はカンポ・グランデ、ペドロ・デ・トレドという「地方百周年」の時代だ。南聖、沖縄系のような継続の努力を懸命にする地域や団体だけが世紀の節目を超える〃新しいコロニア〃の基礎となるようだ。このような古い〃先進〃地域には、次の百年を睨んだ後継者育成の方法、他地域にも応用できるやり方を編み出してほしい。(深)』

以下も、同じくニッケイ新聞11月26日付け「大耳小耳」からの転載。この記事の中のテマケリアというのは手巻き寿司の店のことで、テマキという日本語と、何々屋というときのポルトガル語(例えば、パン屋はパダリア)を合わせて作られた造語。

『ガソリンスタンドにテマケリア、ショッピング・センターに回転寿司と、様々な寿司店が登場する昨今だが、聖市モエマ区にも一風変わった寿司の食べ放題店が登場した。7月に開店した日本食店「Djapa」(住所=Rua Gaivota, 168, 電話=11・2691・2003)では、シュラスコの肉を店員が持ち歩いて皿に切り分けるロディージオの国ならではの発想か、お盆一杯に並べた寿司を店員が持ち歩き、客が好きなものを取るというシステムを採用している。値段はトラディショナルが64・9レアル、エゼクチーボ39・9レ。高級感ある店のようだが、お味の方はいかに?』

以下も、ニッケイ新聞の「コラム 樹海」からの転載。ただし、11月27日付けのもの。市役所は私企業ではなく、ある程度はっきりとした税収入が決まっており、そこから予算が組まれているはずなので、約束の支払いができないはずはないと思うけれど、ブラジルの場合、市で働く人たちの給与の支払いが遅延したり、支払われなかったりすることが何故かよくある。看護師をしているエドソンの妹のエリカも昔、市からの給与の支払いが頻繁に遅延していたことがあり、エドソンが家族の生活費を急いで送金するということがよくあった。

『サンパウロ日伯援護協会がいったん手を引く―としていたサンミゲル・アルカンジョ市救急診療所の運営を、やはり継続すると発表した。昨年、同市にSUS病院を建設した際、市の要望を受けて他の非日系団体から引き継いだものだ▼SUS病院とは対照的に、救急診療所の運営は「公益団体認定の取得には関係がなく、ほぼ好意」(菊地義治会長)という。経費も当然市が負担する契約だったが、フタを開けてみれば懐の寒い市は滞納に続く、滞納…。面倒な仕事の厄介払いが出来たとでも言わんばかりだ。交渉してもしぶとく支払いを拒否する無責任な市の対応には唖然とするが、今回、検事が「滞納は市の不手際」と指摘したのが幸いだった▼「とにかく伯人と交渉するのは大変。少しでも儲かれば懐に入れちゃうしね」と菊地会長はぼやく。調和を是とし、相手のことを気遣う日本人は、強引さを必要とする交渉が不得意だ。汚職が氾濫し、嘘をつくことに罪悪感がなく、性悪説が当たり前の当地国民と〃対等〃に渡り合うのは容易ではない。もっとも、こうしたふてぶてしさこそが、世界水準なのかもしれないが▼在伯歴の長い移民の多くには、日本の日本人には稀な押しの強さがある。譲れないラインを明確にし、断固として押し通す―。それが、人生を通した伯人との〃戦い〃から身についた生きる知恵なのだろう▼まだ理事の大半が一世を占める援協が、伯国社会との関わりを密にしながら、団体を拡大、存続させているのは驚くべきことだ。世界進出が進む日本でも、事業の成否を分ける交渉力の錬磨が課題とされるように、コロニアの枠を飛び出した団体にとっては、それが生命線なのかもしれない。(阿)』