玄関前の外階段沿いのサツキの花が咲き始めた。ここには3本ずつ濃いピンク、白、薄ピンク、赤くて小さい花の4種類のサツキが並んでいるのだけれど、薄ピンクの木1本を除き、すべての木が花をつけ始めている。まだ木が小さいので花の数は少ないけれど、結構長い間次々に花をつけてくれるので、玄関を出入りする際、視界に入ってくる花を見ると心が和む。

秋の花の代表、マナカの花が咲き始めた。まだ時期が早いからか、森の入り口近くにある大きなマナカの木の下の方にほんの少しだけ花が咲いているのを発見。近くまで行って、木を見上げて花を撮影してみた。

賢志のところに生まれた2人目の孫の顔を見に早速横浜まで行き、生後8日目という葵の写真を撮って、兄が送ってきてくれた。目をつむっているのではっきりしないけれど、やはりお母さんのまるちゃん似かな?

次の写真は、ヒバマーに掘ってもらった庭の複数の穴。台所から出る野菜くずや、果物の皮、卵の殻などはゴミとして出さずに、庭に埋めるようにしている。ほとんど毎日穴に捨てては、土を被せるというのを繰り返すので、複数の穴を掘っておいてもらわないと、すぐに穴が埋まってしまう。ただし、鶏肉を調理する際に出た骨などは穴に埋めず、ゴミとして出している。日本では鶏もも肉などの骨はちゃんと取り除かれているけれど、ここでは鶏もも肉を買うと、骨が取り除かれているものはまれで、調理する際、自分で取り除かなくてはならない。胸肉も大きなものを買うと骨は取り除かれていない。それらを穴に埋めると、ご近所の犬や野良犬がやって来て、穴を掘り返したりするので、それを防ぐために穴に埋めずに、ゴミとして出している。

はるは靴下に異常に関心があって、朝、ベッドに腰をおろして私が靴下をはこうとするといつも興奮して飛び回り、靴下に飛びつこうとする。先日、エドソンのワークスペースのソファーの上に脱ぎ捨ててあったエドソンの靴下を引きずり下ろしておもちゃ代わりにしようとするので、わざとはるの頭に被せると、嫌がりもせず、そのままの恰好で私たちの後をついて回る姿がおかしくて写真に撮ってみた。靴下を頭に被せるとはるは何故か静かになることも発見。

昨日は、エドソンの運転免許の更新手続きのために、ボトゥカトゥのポウパテンポ(Poupa Tempo=save timeという意味)に行って来た。このポウパテンポというのは、行政機関の様々な手続きが一ヶ所でできる出先機関で、サンパウロ州だけにある便利なサービス。5年前にブラジルに来て、まず私たちの日本の運転免許をブラジルの運転免許に切り替える手続きをした際、それに必要な書類が、ブラジル人のエドソンと日本人の私とでは異なるものがあったため、私の手続き開始は遅れ、ふたり同時に切り替え手続きを開始することはできなかった。そして、最終的な運転の実技試験は同じ日に受けて一緒に合格したので、ふたりの免許の発行日は同じだと思っていたのだけれど、免許証をよく見ると発行日が異なっていた。どうも、実技試験を受ける前の、心理テストが終わった時点が免許発行日になっているようで、エドソンと私の免許有効期間には1ヶ月余りの時差がある。それで、更新手続きもふたり同時にはできず、まずはエドソンの更新手続きから済ませることになった。予約時間の前に受付をして、手数料の支払い、必要書類を窓口で提出して手続きをし、写真撮影、指紋採取、視力検査、その検査料金の支払いをして、約1時間程度で完了した。新しい免許証が交付されるのは来週の火曜日。日本のように即日交付ではないけれど、手続きが終わった後日本のように1~2時間講習で拘束されることはなく、何でも時間のかかるブラジルとしてはとてもスムーズな運営で関心した。リオデジャネイロ州にはこのようなサービス機関はないので、この更新手続きをリオでしようと思ったら何度もパラカンビとリオを往復しなければならず、大変だったろうなと思った。

次の写真は、金曜日にウエノに行った際買って帰った餃子。ウエノで初めて餃子を見たように思う。パッケージにはGUIOZA CARNE SIÍNA(豚肉餃子)とあり、12個入って10レアル(約500円)だった。早速金曜日の夕飯にいただいた。私が以前自分で作った餃子よりも餃子らしく、味も悪くなかった。

昨日の朝一番で、メールを開いたらアチバイアのブウィと、トロントのリオンからそれぞれ短いメールが来ていて、デマーコが4日(金)の午後9時に亡くなったとあった。エドソンにも奥さんのシオックからメールが届いていた。享年60歳。若すぎる・・・。去年の5月の初めに、うちに遊びに来てくれた時は、抗ガン剤治療で頭は坊主になり、やせてはいたけれど、まだ元気だった。でも、その後どんどん坂道を下って行き、私たちが彼のところに訪ねて行こうにも、彼の体調が悪い日が多く、結局会いに行けなかった。エドソンが3月上旬に彼からメールをもらったのが最後で、中旬に入院してしまっていたことをブウィからのメールで4月になって知った。モルヒネで痛みの軽減をしているから意識があったりなかったりで、もう食事ができなくなっていて、やせ細ってしまっているということだったので、エドソンも私も、ずっと彼のことが頭から離れず、彼のことばかり考えていた。このブウィのメールで最期の時が近づいていると覚悟はしていたけれど、ブラジルで一番仲良くしていた友人のひとりを失い、エドソンは深い悲しみに沈んでいる。

次の写真は、2009年6月にアチバイアにデマーコ(左)を訪ねた際、撮影したもの。この時は、まだガンを発症するずっと前で、とても元気にしていたのだけれど、この約3年後にガンを発症していることがわかり、2年足らずの闘病生活の末、帰らぬ人となってしまった。去年の暮れ、自分もガンを発症していることがわかった奥さんのシオックは、先月手術前の抗ガン剤治療が終わり、明日サンパウロの病院に入院して、水曜日に手術を受ける予定。ご主人は亡くなってしまったけれど、子どもたちや家族や友人に支えられて、何とか元気を回復してほしいと心から願っている。

昨日はモビが亡くなってちょうど1年だったので、朝食の後、家の前で咲くバラの花を切って、エドソンとはるとみんな揃って、丘の上のモビのお墓に行ってお供えし、しばしモビに祈りを捧げた。モビのお墓の側のカエデの木がだいぶ大きくなって、朝日を浴びてモビのお墓に葉陰を落としている。2011年の4月5日にフィオナが亡くなり、続いて19日に父が亡くなり、去年はフィオナの死からちょうど2年と1日後の4月6日にモビが亡くなり、そして今年はデマーコが4月4日に亡くなりと、4月は私たちにとってとても大事な存在が天に召される月になってしまったような印象がある。モビとフィオナが天国に向かう虹の橋の袂でデマーコを見つけて、ちゃんと彼のために道案内をしてくれるといいな・・・などと思いながら、エドソンとふたりでモビとの思い出にふけった。

日曜日はセージオとルシアからのお誘いで、彼らのうちでお昼をご馳走になった。日本から帰ってきた知り合いにお土産でカレールーをもらったので、初めてカレーを作ってみたんだけれど、作り方がよくわからず自信がないから、これでいいかどうか味見してとルシアが言うので、味見をさせてもらった。ちょっと水分が多く薄味だったので、もう少しルーを入れた方がいいよと言って、もらったというバーモントカレーのルーをもう少し足してもらった。ジャガイモ、人参、玉ねぎ、牛肉だけでなく、ズキーニやカボチャも入った具沢山のカレーだった。この昼食には彼らの友人のマーレニ(Marlene)という女性も参加した。彼女は私の英語の生徒さんのひとり(ガブリエラ)が今年から通い始めたボトゥカトゥにあるエンブラエーの高校で、プログラム・コーディネーターをしているということだった。エドソンがボランティアで関わっているITA(Technological Institute of Aeronautics)とINPE(National Institute for Space Research)の衛星プロジェクトに、学生も参加させたいという話にずいぶん興味を示して、うちの生徒もぜひ参加させたいから、近々詳細を話しに学校の方に来てほしいということになった。その上、彼女の息子がジミーの会社で働いているらしく、私がジョズエに英語のレッスンをしているのを知っていた。そして彼女自身も英語のレッスンを受けたいというので、来週の木曜日からレッスンを始めることになった。セージオは日本の年金事務所から最近届いた郵便を私に見てほしくて、お昼に呼んでくれたようだけれど、マーレニとのいい出会いがあり、セージオとルシアには感謝。感謝。

ニッケイ新聞2014年4月8日付けの日系社会ニュース「大耳小耳」に、在ブラジル大使館と総領事館が観光客向け情報サイト「2014 FIFAW杯インフォメーション」を開設したという記事があった。このサイトは、こちらへ。このサイトでは、日程や会場までのアクセス地図、各市の治安情報や安全の手引きなどがまとめられていて、「徒歩、バス、流しや非正規のタクシーは使用しない」などの注意書きが記載されている記事にあった。

先週の金曜日にボトゥカトゥのポウパテンポでエドソンの運転免許証の更新手続きを済ませ、火曜日に新しい免許証を受け取る手はずになっていたのだけれど、月曜日にポウパテンポから連絡があり、エドソンの身分証明書のコピーを持ってくるようにということだった。それで火曜日にコピーを持参した。コンピュータに入力されているデータに問題が見つかり、それを修正するために身分証明書のコピーが必要だったらしい。この問題がいつ解決するかわからないらしく、新しい免許の交付は、ポウパテンポからの連絡待ちということになった。ブラジルにしては珍しく、とてもすっきりとした運営だったので、関心したのだけれど、そもそも5年前に手続きをしたリオのデトランでの切り替えの際の入力ミスのお陰で、今回の更新手続きの足を引っ張られることになるとは、やれやれ・・・。ブラジルという国は本当に一筋縄ではいかない。

畑のマラクジャ・ドスィ(スウィート・パッションフルーツという意味)がかなり成長して、花をいくつかつけているので写真に撮ってみた。最初に花のつぼみに気づいた時は、4つほどつぼみがついていたのに、その後2つが花開く前に地面に落ちてしまい、この写真を撮った際は2つだけが残っていて、その内のひとつが花開いていた。普通のマラクジャは少し酸味があるのだけれど、このマラクジャは甘いという名前がついているので、酸味がないのかな?と思う。畑に最初に植えた普通のマラクジャは毛虫まみれになって、葉を食い荒らされ、結局実がひとつもならなかったのだけれど、このマラクジャには虫が全然ついていない。不思議なものだなあと思う。

昨日は、朝一番ではるをヴィラ・シーコに預けてサンパウロに行ってきた。在サンパウロの日本総領事館とカナダビザの発給業務を行っている事務所に行くのがメインの目的だった。日本総領事館は私が必要な証明書類を出してもらうので、どうしても私自身が行かなければならなかったのだけれど、カナダビザの事務所はインターネットサイトでエドソンが問い合わせをしてもまったく返事がなく、電話をしても録音案内だけで、生きた人間と話すことができないため、サンパウロに行くついでに直接出向いて確認することにした。そのお陰でビザ申請に必要な書類を明確に確認することができ、事務所が中心部からかなり離れていて地下鉄を何度も乗り換えて行かなくてはならないその場所も確認できたので良かった。サンパウロは東京のように人が多く、地下鉄も平日の午後だと言ってもとても混雑していて、お昼抜きで駆けずり回ったのでとても疲れた。それぞれの場所でどのくらい時間がかかるか予測できなかったので、リベルダージに行っている時間はないと思っていたのだけれど、幸い午後4時少し過ぎにはリベルダージに戻ることができたので、「楽書倶楽部」を主宰している前園さんの事務所に行ってみた。でも、前もって連絡していなかったので、鍵がかかっていてお留守だった。ただ、帰りのバスの時間まで少しゆとりがあったので、日本食料品店丸海などで少し買い物をすることができたので、大満足。

今月23日付けでドナ・ベティのところの仕事を辞めて、ミナス・ジェライス州の実家に帰るエリゼウは、ここ2~3週間くらいいつにも増して忙しいらしく、我が家での週に1度の夕食に来れない週が続いていたのだけれど、昨日久しぶりに来ることができた。ひょっとするとこれが最後の晩餐になるかもしれないとは思いつつも、特別なことはせず、フライドチキン、キャベツとキュウリのマヨネーズサラダに茹でたうずらの玉子を添えて、茹でオクラ、アボカド、白菜の浅漬けと、デザートにブラウニーという普段とさして変わらないメニューの夕飯を用意した。ドナ・ベティのファゼンダで働いて、今年の7月で丸10年になるのだそうだ。いろいろとあったのだろうけれど、人生悪いことばかりは続かない。これからいいことがたくさんあるはずだから頑張ってと、言うことしか私にはできなかった。

次の写真は、はるのためにいつも作っている食事。人参、ビーツ、コウヴィと、鶏のレバーを煮たもので、塩も油も使っていない。この食事はモビがガン闘病中に食べさせるといいと獣医さんから聞いて以来、ずっとモビのために作り続けていたもの。最初の頃は煮た後、ミキサーで混ぜてベースト状にしていたのだけれど、そうすると日持ちが良くないので、刻んで煮た状態のままで食べさせるように変えた。はるがうちに来て最初の数ヶ月は、赤ちゃん犬にはレバーは良くないということで、レバーの代わりに鶏胸肉を一緒に煮たものを、モビの食事とは別に、はるのために作っていたのだけれど、その内、モビと同じものを食べさせてもいいという許可が出て、それ以来これをご飯(安いブラジル米を炊いたもの)に混ぜて、朝、昼、晩と1日3回食べている。この食事は水をたっぷり入れて煮るので、これを食べていると水分補給が十分なのか、はるはほとんど水を飲まない。でも、たまにドッグフードを与えると、ドッグフードは乾燥している上、塩分が含まれているのか、必ず水を飲む。ちなみにヴィラ・シーコで預かってもらう際は、ドッグフードを持参している。この写真の鍋で作ると、だいたい1週間弱分くらいの分量ができるので、はるの食事作りは週に1回程度で毎日作るわけではない。2枚目の写真は、土曜日の朝、ご飯を食べているはるをパチリ。

次の写真は、ダイニングルームの窓辺のセントポーリア。去年だったかたくさん花をつけたものをいただいて、ずいぶん長い間花を楽しませてもらった。その花が終わってからも、毎日少しの水をやりを続けていたら、4月の初め頃から花を咲かせ始めた。切り花と違って、鉢植えのものは、花が終わっても、また次の年にも花をつけてくれるので繰り返し楽しめていいなあと思う。

2週間ほど前、森のマナカの花が一部咲き始めたと、写真を撮って掲載したけれど、だんだん花の数が増えてきた。まだ木全体が花盛りの満開状態ではないものの、だいぶたくさん花が咲き始めたので、写真に撮ってみた。いよいよ秋本番だろうか?土曜日の午後遅くからお天気が崩れたこともあって、気温が下がり始め、今日は、南風が強く、外は深い霧に包まれている。

次の写真は、鉢に枝さしをして育てたハイビスカスがある程度根ついて成長し始めた段階で、道沿いに5本ほど植え直したものがだいぶ大きくなって、花をたくさんつけているので、写真に撮ってみた。ここは長い間ブラキアーリアに埋もれていたのだけれど、ヒバマーのお陰できれいにブラキアーリアが取り除かれ、ハイビスカスなどの成長速度が加速しているように感じる。ハイビスカスの列の左側の地面の緑はアメンドイン。画面右側中央の緑豊かな木は、大木になり青い花が咲くジャカランダ。これも植えたときの何倍もの大きさに成長している。画面の左上の緑の木々は、道が左にカーブして家のガレージに向かう道沿いに植えた桜。

月曜日に4月15日発行の「楽書倶楽部」第22号が届いていた。以下は、この号に掲載された私の文章のコピー。

ブラジル人は気さくで、人懐こく、知らない人とでもまるで昔からの友達のようにおしゃべりに花を咲かせる。高齢の人がメトロやバスに乗れば、必ず席を譲ってくれる人がいて、知らない人とも気軽に冗談を言い合って、心温まることが多いなどとよく聞く。

私自身もブラジル人の気さくさや、人懐こさは何度も経験しているので、本当にその通りだと思う。例えば、日本の医師は患者の顔よりもコンピュータの画面ばかり見ていて、口数も少なく、冷たい印象がある。ごちゃごちゃいろいろ質問する患者は面倒くさいと思っているふしもある。コミュニケーション下手なのだと思う。一方、ブラジル人は医師にしても看護師さんにしても、一般に医療に携わっている人たちは、親切で気さくで、こちらの質問に真摯に答えてくれるため、診察や検査を受けていて無駄に不安を感じることはない。

我が家の犬のモビがガン治療でお世話になった大学病院でも民間の病院でも、獣医さんたちは皆とても親切で、良くしてくれた。モビの最期を看取ってくれた民間の病院から連絡を受けた大学病院のレジデントの先生は、土曜日の夜10時頃だったにも関わらず、すぐにお悔やみの電話をくれ、「僕にできることがあれば何でも言ってください」とまで言ってくれた。

そういう実体験はあるものの、「ブラジル生活で一番大変なことは何?」と聞かれれば、やはり「人」と答えずにはいられない。ブラジル人の気さくさや人懐こさは、確かに社会の潤滑油的な役割を果たしているとは思うけれど、何だか上辺だけの人が少なくないような気がして、それ以上踏み込んで、本当に親しい関係を築いたり、信頼関係を築くことは容易ではないと正直感じている。

例えば、来伯当初、夫の実家のあるリオデジャネイロ近郊の町で暮らしていた頃、町の家具店に買い物に行った際、一緒に行った義妹と店員さんたちが友人らしく、近々新しい品物が届くことになっているから、私が探しているものがあったら義妹に電話をしてあげると親切に言ってくれた。でも、待てど暮らせど連絡がないので、夫から義妹に、何か連絡はないかと聞いてもらった。そうすると、そもそもその店員さんは義妹の電話番号など知らないのだからそんな連絡はないと言う。電話番号を知りもしない人に電話をしてあげると言う店員さんも店員さんなら、じゃあ、お願いと言っていた義妹も義妹だと思った。お互いにただ単に表面的な親しさを装っていただけだったのかと、呆れた。

また、私たちが暮らしていた夫のシチオの井戸水と水道水の水質を、町の検査所に持参して調べてもらった際も似たようなことがあった。初めて行った時、そこで仕事をしている人たちのひとりが夫の幼なじみだとわかり、とてもなつかしそうに親しく旧交を温めていた。そして、後日検査結果を取りに行くと、井戸水の検査結果しかなく、水道水の検査結果がどうしても見つからなかった。それで、再度検査をして知らせてくれるというので、夫が電話番号のメモを渡したのだけれど、夫が部屋を出た後、その人が手の中のメモをグシャグシャと握りつぶして、ゴミ箱に捨てるのを偶然見てしまった私は、我が目を疑った。その後の連絡などなかったのは言うまでもない。

その後、パーディーニョに引っ越してきて、農村地帯に小さな土地を購入して家を建て始めた。レンガやタイルなどと違い、どこで買っても同じセメントや砂利や砂など基本的な建築資材は地元の店から買っていた。でも、この店が約束した日に資材を届けてくれたことはほとんどなく、一番ひどかったのは、天井にコンクリートを入れる作業をするためのセメントなどを注文した時だった。これはうちのペドレイロさんが大勢の手伝いの人を特別に頼んでする大変な作業で、その際、施主は作業に来てくれた人たちに食事を出す習慣があるというので、何週間も前から計画をして、店に必要なものを注文した。予定の作業日の一週間前からペドレイロさんや夫が毎日のように店に確認するのだけれど、いつも「明日配達する」という返事で、一向に来ない。作業前日の朝になっても来ない。トラックはもう出たという午後になってもやはり来ない。とうとう夕方になり、夫が別の町の別の店に電話で頼みこんで、翌朝一番に配達してもらって事無きを得たということがあった。

約束通りに資材を届けられないなら、届けられないと言って、何の不都合もないのに、まるで蕎麦屋の出前のように「今出ます」「もう出ました」と、最後まで必要のない嘘をつき続けたその店のいい加減さは、私たちには到底理解できないことだった。この小さな町で商売をしていて、顧客の信用を失えば商売が成り立って行かないだろうと思うけれど、どうもそんな思考形態は持ち合わせてはいないようだった。

これらは私たちがブラジルに来て以来経験してきた戸惑いのほんの数例に過ぎない。この他にも様々、上辺の気さくさとは裏腹な、少々ダークなブラジル人気質をたくさん見てきた。毎週日曜日に教会に行くような表向きは敬虔なキリスト教徒の人でも、仕事やプライベートで当たり前のように嘘をついたり、人に対する敬意や感謝の気持ちを持ち合わせていない人たちがいたり、金銭がらみで長年の友人を騙して平気な人たちもいて、強い違和感を覚えずにはいられない。彼らも表面的には親切でいい人たちを装っているのだけれど、内面は違うという本性が見えてしまうと、彼らを心から信頼して、真の友人関係を築くことは難しいと感じてしまう。

表面的な気さくさや親切さだけでなく、心から信頼できる人たちももちろんいるけれど、そういう人たちは少数派で、なかなか簡単にそういう人たちとは出会えない。だからそういう人たちに出会えた時はとてもうれしく、その関係を大事に育みたいと努めている。たとえ少数でも誠実で、信頼できる人たちもいるからこそ、いろいろあっても、そういう人たちの存在に助けられて、私たちのここでの暮らしが何とかなっているのだと、心から感謝しないではいられない。

明日は復活祭前の金曜日、つまり聖金曜日とか受難日(ブラジルではパイシャオン=Paixião、英語ではGood Friday)と呼ばれる休日。そして、20日日曜日は復活祭、つまりイースター(ブラジルではパスコア=Páscoa)。21日の月曜日はチラデンティス(ブラジル独立の父)の日でまた休日なので、明日から4連休の週末になる。とは言っても、キリスト教とは関係のない我が家は、教会に行くわけでもなく、連休を利用してバカンスに行くわけでもないので、いつもと変わらない日々。次の写真は、この時期特有のスーパーの風景。買い物客の頭の上からたくさんぶら下がっているものは、カラフルな紙に包まれたチョコレートでできたイースターの玉子。

以下は、ニッケイ新聞2014年4月15日付け「コラム オーリャ!」からの転載。この話、如何にもブラジルらしい。でも、W杯は約1ヶ月間続くので、このコラムのような学校は別として、普通の職場はブラジル戦のある時だけ休みになったり、半ドンになったりすると聞いている。

『W杯中は「何もかもが止まる」と言われているがコラム子が通う大学も止まる。履修中のコースは開幕前に終了予定だ。

先般、学期初めの授業に教員が姿を見せなかった。「授業が始まることを忘れていたから」だとか。教員の過失だ。挙句に「自分が到着するまで1時間待つか」「W杯中の14日に授業をやるか」どちらかを選ぶよう、彼女は電話で教室にいる学生に伝えてきた。

「どちらもありえない!」と大騒ぎになり、「出席リストとして出すから、皆名前を書いて」と紙が回ってきた。日本人的には「月謝を溝に捨てるより、W杯中に授業があったほうがいい」と思うが、そんな〃常識〃は通じないようだ。

W杯中の授業を頑なに拒むのは、何が何でも試合を観たいからではないだろう。単に「せっかくの休みを侵害されたくない」との心理か。W杯より勉学―は大学ですら通じないらしい。(詩)』

以下も、ニッケイ新聞2014年4月15日付け日系社会ニュース「大耳小耳」からの転載。このニュースをインターネット上のニュースで見てたまげたので、エドソンに話したら、その日食事に来たエリゼウに早速エドソンが話して驚かせていた。そんな高額なマンゴーを誰が買うのだろう?でも、ここでは手頃な値段でおいしいマンゴーが普通に手に入るのだから幸せ、幸せ。

『宮崎で2個(1キロ)30万円のマンゴーが初競りに――。10日、宮崎産マンゴー「太陽のタマゴ」が過去最高額で落札されたと共同通信が報じた。ビニールハウス栽培が価格高騰の一因だろうが、あきれるほど高価。当地のフェイラでは「五つで5レアル」もザラ。「30万円あれば航空券にホテル代、フェイラのマンゴー代込みでもオツリがくる」と編集部で話題に。お金があっても、渡伯する時間がない日本人には仕方ない?』

先週の木曜日にサンパウロに行き、人混みの中を歩き回ったからか、エドソンはどこかで風邪をひろってきてしまったようで、日曜日から症状全開で辛そうにしている。土曜日の午後遅くからお天気が崩れて気温が下がり始め、火曜日は1日雨でさらに気温が下がったため、私は冬のようにババシャツを着込んで暖かくしている。この不順な天候のせいか、ジミーは今週始め、出張先で風邪のため1日寝込み、娘のダニエラも風邪で水曜日のレッスンはキャンセルになった。火曜日のジョズエとへナトのレッスンでは、へナトが風邪をひいて辛そうにしていた。こちらは現在、風邪の季節のようだ。そして私はエドソンの風邪をもらったのか、へナトの風邪をもらったのか、水曜日の夜から少し症状が出始めた。

次の2枚の写真は、木曜日の朝撮ったもの。このところ毎朝霧が出て、庭の草木が霧で濡れているのだけれど、アメンドインの縁を蜘蛛の巣が被っているのか、水滴がついて白くなっていたので、写真に撮ってみた。

次の写真は、上の写真のすぐ側のアメンドイン(左)と芝生(右)がちょうど融合している辺りで、同様に水滴がついて、ちょっと川のように見える。何だか不思議な光景。桜の木々(画面右上)の向こう側は霧で霞んでいる。

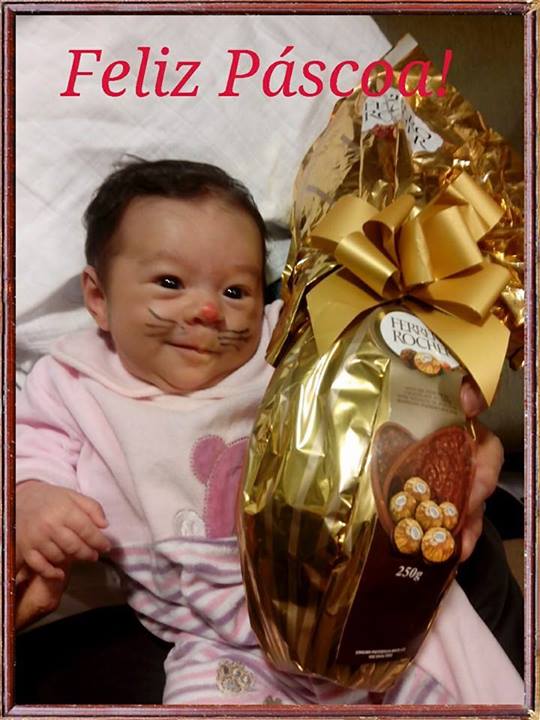

娘のえりかさんがfacebookに載せたというまりえちゃんのイースターの写真を、安見さんが送ってきてくださった。カワイイ!!!バニーの耳はつけていないけれど、顔はちゃんとイースターバニーになっている。大きなチョコレートのイースターエッグと一緒にとてもいい記念写真だなあ・・・。

下のガレージ横の寝室の壁の汚れた部分は、まだペンキの塗り直しをしていないのだけれど、今週半ば以降からしばらくエリゼウにこの部屋を提供することになったので、昨日は午前中一杯かけて、エドソンとふたりでこの部屋と隣のシャワールームの掃除をして、ベッドのマットレスや毛布などを上から持って下りて、生活できるようにした。ここにあったエドソンのワークショップを上の部屋に移動させた際、きれいに掃除をしたのだけれど、あれから数ヶ月、また虫の死骸やホコリで汚れてしまっていたので、書棚にはたきをかけて、ほうきで床の上の大きなゴミを掃き出して、次に掃除機をかけて、最後にモップで床を磨いて仕上げをした。シャワールームはエドソンがひとりで洗い流して、磨き上げてくれた。この部屋にはテレビはないのだけれど、せめてコンピュータ用の小さなテーブルを上から持って下りなくてはと思っている。

オレンジの木を植えて3~4年になるので、今年はオレンジがたくさん実をつけて、どうやら豊作が期待できそう。だいぶ実が色づいて来たのでエドソンが収穫してきてくれた。このバケツ一杯のオレンジは今年初めての収穫。これで当分お店でオレンジを買う必要がなく、これからしばらく毎日我が家のオレンジジュースが楽しめる。味はちょっと酸っぱ味とグレープフルーツのような苦味もあるけれど、これは自家製のオーガニックオレンジで、100%果汁の絞りたてを飲むことができるのだから、うれしい限り。

次の写真も、今年始めて収穫した我が家のレモン。ブラジルではレモン(limão)というと、ライムのことで、日本やアメリカでレモンと言っているこの黄色いタイプは、ここではリマオン・シシリアーノ(シシリーのレモン)とか、リマオン・アマレーロ(黄色いレモン)と呼ばれている。

森のマナカの花がほぼ満開に近い8分咲きくらいになったので、写真に撮ってみた。このマナカの木は高さが8メートルくらいはあるのではないかと思う。木の前に視界を遮るものがないため、一番大きく目立っているのだけれど、この木の左側のジャタイの巣棚のある辺りに、これよりも少し小さ目のマナカの木がもう2本ほどある。2枚目の写真は、その内の1本で、手の届くところにたくさん花を咲かせていたので、花のアップ写真を撮ってみた。この花の特徴は1本の木にピンクと白の2種類の色の花が咲くこと。だから少し離れて見るととてもきれい。

22日(火)の午後、エンブラエー高校(Colégio Embraer)に行ってきた。次の写真は、校舎の中央出入り口の上にこじんまりとあった看板。看板のコレジオというのは高校のことで、エンブラエーという企業がやっている高校なので、エンブラエー高校という名前になっている。その下のカシミーロ・モンテネグロ・フィリョというのは、欧米などでよくある学校創設などで財政的に多大な貢献をした人の名前を冠しているのだろうと思う。エンブラエーは、前にも書いたけれど、中型ジェット旅客機や軍用機を作っている会社で、本社はサン・ジョゼ・ドス・カンポスにあり、そこにはここよりも古く規模の大きな高校がある。このボトゥカトゥ工場の敷地内にある高校は去年できたばかりで、今年ここに入ったガブリエラは2期生ということになる。だから今は1年生と2年生だけで、3年生はまだいない。生徒数は1学年120人だそうで、3学年が揃うと総勢360人ということになる。難しい入学試験にパスした近隣の町の優秀な生徒だけを受け入れている。受け入れた生徒たちにかかる授業料他の経費、例えば、朝夕の通学のための送迎、昼食、教材などはすべて無料なのだそうだ。日本ではトヨタが学校を作って運営しているというのは聞いたことがあるけれど、他にも大企業でこんな学校をやっているところがあるのだろうか?企業が教育に貢献しているというのは、下手な奉仕活動よりもとても意味があるように思う。

次の写真は、校舎を少し離れた所から撮影したもの。この2階建ての校舎の2階の左側に教室が並んでおり、1階の左側には広く充実した種類の異なる科学実験室が4つもあった。1階の右側は事務局や会議室や教員室などなどがあり、2階の右側にいくつかあった部屋のひとつにはObeyaという表示が出ていたので、何のことかと思ったら、日本語の「大部屋」のことで、この部屋ではカイゼン(改善)についての実践的な授業がおこなわれるのだとマーレニが説明してくれた。その他、コンピュータがずらりと並んだ教室や美術教室などがあったけれど、音楽教室やLL教室などはなかった。この校舎の後ろには大きな食堂と講堂があり、さらに後ろにはバスケットボールのコートが1つあった。

マーレニが学校の中を案内してくれた後で、ようやくミーティングになったのだけれど、校長先生他2~3人の人たちとのミーティングと聞いていたのに、実際にミーティングに来たのはスクールコーディネーターのルシアンドロという人(写真右端)だけだった。エドソンと一緒にプロジェクトにかかわっているデミウソンもバウルからわざわざ駆けつけてくれたのに、この人はエドソンとデミウソンの来校目的がまったくわかっておらず、エドソンたちの説明もよく理解できないようだった。ITAやIMPEがやっている衛星プロジェクト自体に関心が持てないようで、生徒がどのようにそれに関わることができるのか、可能性を探りたいという感じもまったくなく、とても後ろ向きだったので、ちょっとがっかりした。おそらく文科系出身と思われるこのコーディネーターの人には、科学分野のことが理解できないことに加えて、何が楽しくてこのようなことをボランティアでやっている人たちがいるのかが理解できないようだった。

次の写真は、先日の夕飯に作ったバジルとミニトマトとチーズのサラダ。我が家で収穫したバジルとミニトマトを使ってエドソンがサラダを作ってというので、作ってみた。これに塩とエクストラバージンオリーブオイルをかけていただいたのだけれど、なかなかいい味だった。

以下は、ニッケイ新聞2014年4月23日付け「コラム 樹海」からの転載。

『20日にプロミッソンで行われた安永家100周年では350人が集まり、盛大に祝った。驚いたのはわずか3人で渡伯した家族が、百年後に410人に増えたという事実だ。移民大国ブラジルといえど記録的な数字だろう▼410人の内訳は一世が3人、二世が20人、三世が110人、四世が204人、五世が73人というもので、最多部分が四世という事実に度肝を抜かれた。ノロエステ沿線は〃移民のふるさと〃と言われるだけあって、世代の変遷にも歴史を感じさせる▼一番少ないのが一世3人というのは、主に日本から嫁いできた女性だとか。母親が家庭内で日本語を使うことで、子供もそれを覚える。日本人妻は日本文化を担う重責を担っている▼輪湖俊午郎は《ノロエステ全線には約九千五百家族、人口五万人》(『ノロエステ連合日本人会』会報第1号、62年、5頁)と書いた。母国以外で日本人が平和的にこれだけ集住した場所は、世界広しといえど多くない▼安永和教さんはリンス文協の元会長、修道さんはマリンガ文協元会長、邦義さんは中西部日伯協会連合会現会長、博通さんはカンピーナス文協元会長、信一さんは飯星ワルテル補佐官、本田泉さんは救済会専務理事、関二さんはブラジル住友電装専務取締役、エジソンさんはプロミッソン市議など一族の有名人を数え上げればきりがない▼二世最長老、93歳の忠邦さんに家族団結、発展の秘訣を尋ねると「ワシらには分かりませんな。ただ必死にやってきただけ」と答えた。安永家が日本に居続けたら同じ発展をしただろうか。一族にとってなんと密度の濃い一世紀だったかと考えさせられた。(深)』

この安永家100周年を祝う集まりについては、ニッケイ新聞2014年4月24日付けで、『安永家百周年を盛大に祝う=3人から410人に一族繁栄=日系社会の屋台骨の一本に=「今日の絆を永遠に」』という詳しい記事が掲載されていた。この記事のサイトは、こちらへ。

森の手前で咲くマナカがほぼ満開になり、居間の西側の窓からでもはっきりと花が咲いているのが見えるようになったので、写真に撮ってみた。家を出入りする際、この色鮮やかな景色が目に飛び込んでくる。なかなかいい景色だと思う。今の季節、暑くなく、寒くなく、花がたくさん咲いて、おいしい秋の果物もいろいろあって、一番いい季節かな?

上の写真は、家の中から撮影したものなので、木のてっぺんが視線よりも少し低い位置にあるけれど、森の側まで下りて行って、マナカの近くに行くと、次の写真のように木を見上げるような恰好になる。

以下は、ニッケイ新聞2014年4月24日付け「コラム 樹海」からの転載。サンパウロのパダリーア(パン屋)では寿司が売られていたり、テマキアリーア(手巻き寿司の店をブラジルではこう呼ぶ)もあちこちにあるらしいので、人気があるのだろうと思うけれど、私たちの周りでは、日本食と言えば、カップヌードルとか焼きそばくらいなら食べたことはあるという人がごくわずかいるくらいで、寿司や刺身や天ぷらなど、まさに日本食というものは食べたことがないという人がほとんど。この人たちが日本食を食べるようになったらすごいだろうなと思う。ちなみに日本人が大好きなカレーも、ここではほとんどの人たちが未経験で、一般的ではない。

『「日本食品に対するアンケート調査」が先月、JETROサイトで公開された。日本人を除く500人の聖州民を対象に昨年行われたもので、聖州民の好きな外国料理はイタリア料理に続いて日本料理が第2位だという。伊料理を1位に選んだのは回答者の41・4%で、日本料理は30・8%。3位の米国7%、4位の中国料理5%を大きく引き離した▼伊移民は歴史も古ければ、数も150万人と日本移民をはるかにしのぐ。在伯伊大使館によれば、当地の伊系伯人は約3千万人に上るとか。日系社会が150万人規模だから、伊系社会はその20倍だ。にも関わらず、日本食が10%程度の差で2位につけたのは快挙であり、日本食の当地における存在感の強さの現われといえる▼さらに調査結果を見ると、日本料理を好きな人は20~30代に多く、伊料理を好きな人は40~50代に多い。日本食ブームの波に乗って、若い層からじわじわ日本食ファンが増えているようだ▼日本食を好きな理由は1位が「味の良さ」で2位が「健康に配慮」。それに続くのが「その国が好き」とか。「国が好き」という理由で料理まで好きというのは、かなり熱烈な日本愛好者ではないだろうか。若い層に日本食ファンが多いことを考えると、漫画やアニメの影響も少なくなさそうだ。とにかく、日本という国に対する評価の高さが伺える▼最後に好きな料理をチェックすると、予想にたがわず、まず「寿司・刺身」「天ぷら」、3位には意外なことに「とんかつ」がランクイン。「日本食なら何でも健康的」との多大なる誤解があるような気もするが、日本人としては嬉しい調査結果である。(阿)』

先週の土曜日の午前中、ボトゥカトゥに買い物に行った。ウエノに日本の柿と梨があったので買った。と言っても、もちろん日本からの輸入などではなく、ブラジルの日系農家が作っているもの。ブラジルの普通の柿や梨よりも値段は高いのだけれど、比べ物にならないくらいおいしいので、季節には必ず一度は食べるようにしている。柿は先月、パオン・ジ・アスーカーでも大きないい富有柿があり2つ買って食べたので、これはこの秋二度目の柿になる。ここではカキ・フユウ(Caqui Fuyu=富有柿)という名前で販売されている。この写真の3つの柿で3.16レアル(約150円)だった。梨はペラ・ジャポネーザ(Pera Japonesa=日本梨)という名前で販売されていて、2つが一パックになったものが8.42レアル(約420円)だった。ブラジルでは普通1キロいくらという値段が基準なので、こんな中途半端な値段になっている。

ウエノとパオン・ジ・アスーカーに行った帰りに、苗や肥料など農業関連の品物を販売しているカコ(Caco)という店に寄って、レタスとルッコラの苗を買った。そうしたら、小型トラックの荷台に大きな保冷箱をいくつも積んで、様々な種類のミナスジェライス州のチーズを販売しているお兄さんが店の前にいて、いろいろ試食させてくれたので、おいしくてつい買ってしまった。ミナスジェライス州は酪農が盛んで、ミナスのチーズはおいしいことで有名。2種類の大きなチーズとサラミソーセージを買ったら、ピーナツ入りのキャラメルのようなお菓子をオマケにつけてくれ、締めて50レアル(約2500円)だった。パオン・ジ・アスーカーで同じようなチーズを買ったら2~3倍くらいの値段になるだろうから、とてもお得な買い物をした気分になった。支払いを済ませた後、エドソンが側にいたこの店の守衛さんと話し始めたので、私はひとりでこのチーズ売りのお兄さんと世間話しをするはめになってしまった。でも、「生長の家」の信者だという彼の話しは何となくわかり、話しをつなげることができた。イビウーナに生長の家の総本山があるのは知っていたけれど、ボトゥカトゥにも支部があり、バウルの支部では生長の家の哲学を学ぶことができる授業が行われていると言っていた。非日系の信者もいるのかと、ちょっとびっくり。

次の写真は、先週の土曜日にエリゼウがうちの果樹園に植えてくれたガビロバという果物の苗。苗がまだとても小さいので、葉切りアリに攻撃されないように回りにレンガを2段積んで、レンガの間にビニールを敷いている。この他にも、ウヴァイアとアモーラという果物の苗も植えてくれた。うちの果樹園は小さいながらも、木の数、種類ともに少しずつ増えていて、なかなかいい感じになってきている。

2週間ほど前、ヒバマーにたくさん種を蒔いてもらったグアンドゥーという豆の芽があちこちから出てきているので、そのひとつを写真に撮ってみた。この豆は成長したら低木になるという。この小さな芽からはどんな木に成長するのか想像できないけれど、この豆の木が成長した暁には、その豆を収穫して食べることができると考えると、今からワクワクする。