8月にボトゥカトゥに行った際、青紫色の花が満開になった大きな木が、大学病院の敷地内やパオン・ジ・アスーカーに行く道路沿いにあり、「わあっ!きれい!」と思わず感嘆した。木がとても大きいのと、花の色が青紫という珍しい色なので、とても目立って豪華な感じ。こんな木は日本では見たことがない。エドソンに何の木か聞いても知らないと言っていたけれど、後で調べてくれ、ジャカランダ(Jacaranda)という名前の木だということがわかった。ジャカランダは、中南米原産で、高さは2mから30mほどになり、色は青または青紫色、一部に白い種類もあるとウィキペディアにあった。原産地では桜のように葉が出る前に花が咲くけれど、栽培環境によっては葉が出た後に花が咲くこともあるとあった。ここでは葉が出る前に花が咲き、木が青紫色一色に染まる。しかも桜と違い花の時期がとても長い。8月に見て感嘆した木には少しずつ緑の葉が出てきているけれど、あれから5週間余り経った今でもまだたくさん青紫色の花が咲いている。苗木を入手できれば、我が家にもぜひこの木を植えたいなあと思っている。

先週の金曜日にモビを大学病院に連れて行った帰りに、パオン・ジ・アスーカーに寄って買い物をした。モビを店内に連れて入ることはできないので、いつものように私が買い物をしている間、エドソンがモビと一緒に入り口のところにあるイスに腰かけて待ち、エドソンに 何か買いたいものがあれば、私がエドソンと交代してモビと一緒にイスに腰かけて待ち、必要なものをカートに入れてエドソンが戻ってくると、私がレジにカートを持って行って支払いを済ませるという手順をとっている。先週は電球を買うと言っていたので交代したら、それだけでなく小さな白いバラのような花の鉢植えをカートに乗せて戻ってきた。ダイニングルームのテーブルの上に飾っていたカロウからもらったセントポーリアの花がほぼ終わったので、この鉢植えを買ってくれたようだった。感謝。感謝。

先週毎日のように吹き荒れた風が、土曜日の午後ようやく収まり、気温も上がり暖かくなった。以来、穏やかな日が続いている。野菜畑を被うように取り付けたネットが、先週の強風であちこち外れてしまったので、土曜、日曜とかけてエドソンとふたりで修復作業をした。ジョゼはこの土曜日、居候をしていた姪御さんのところから借家へ引越すというので、ここの仕事はお休みだった。日曜日のお昼前、外での作業を一旦終えて、ベランダのイスに腰かけて、のんびりとビールを飲みながら、ふたりで(正確にはモビも一緒に)穏やかな眺めを楽しんだ。この穏やかなひとときは何にも代えがたい。次の写真は、今ランドマークの木の側で、黄色い花をたくさん咲かせている雑草低木。雑草という言葉は使いたくないけれど、雑草のようにあちこちから生えてくる植物で、名前を知らないので、他に言いようがない。そして、その花をアップで撮ったもの。

インターネット上にあったプレジデント10月2日(火)10時30分配信の、『尖閣諸島「人民解放軍侵略シミュレーション」』という記事を以下に転載してみる。この記事は中国がどのように西沙諸島(そして南沙諸島も)を侵略し、占領するに至ったかを説明し、尖閣諸島問題との類似性を指摘。『このままいけば間違いなく中国は尖閣諸島を侵略する。問題は「来るか来ないか」ではなく、「いつ来るか」なのだ』と主張している。その時、日本政府に備えと覚悟はあるだろうか?以下はその記事の全文。

■あまりに酷似する、「尖閣」と「西沙」

「出ていけ!」「おまえこそ立ち去れ!」。中国が領有を主張する島の沖合で、中国漁船と警戒にあたる艦艇が衝突した。

実はこれ、尖閣諸島の話ではない。

南シナ海の北方海域にある西沙諸島は、第一次インドシナ戦争により旧宗主国のフランスを破ったベトナムが領有したが、その後、同諸島の東半分は中国が占領し実効支配された。1974年、中国は西沙諸島全体の領有を目指し、積極的な行動(ベトナム側から見れば侵略。中国側から見れば領土回復)を開始した。中国の進出に対抗するために当時の南ベトナム政府は、艦艇4隻・兵員約200名を派遣したが、中国は漁船2隻を「尖兵」として、同海域で南ベトナム艦艇と衝突を繰り返し、陸上では中国民兵との戦闘も発生。同年1月19日には海上でも両軍が戦闘し、南ベトナムは、砲艦「ヌータオ」が撃沈され西沙諸島の島々は中国により完全に占領された。冒頭の衝突はそのとき起きたものだ。

別表は、この戦いの流れと尖閣諸島の動きを、取材をもとに日中の尖閣問題と比較したものである。このままいけば間違いなく中国は尖閣諸島を侵略する。問題は「来るか来ないか」ではなく、「いつ来るか」なのだ。

中国が西沙諸島に「漁船」や「民兵」を先頭に立て軍事侵攻した西沙諸島の戦いが起こった74年は、ベトナム戦争から米軍が撤退し、その支援を受けていた南ベトナム政府も風前の灯し火の状態であった。防衛省防衛研究所・増田雅之は「74年も、88年のスプラトリーへ中国が展開したときも米国は動かないとの判断があった」と中国政府の心中を分析する。「88年のスプラトリー」とは、天安門事件前で米中関係が親密化していたときに、ベトナムが領有する南シナ海南方の南沙(スプラトリー)諸島に中国が軍事侵攻し、占領した紛争のこと。先日の不法上陸事件では、米国は「日中の話し合いが重要」と述べたが、中国への誤ったメッセージとなりかねない。侵略には毅然とした態度が不可欠だ。

ところでなぜ中国は西沙諸島や南沙諸島など南シナ海の島々を支配しようとしているのか。沖縄県那覇市に所在する海上自衛隊第五航空群司令でもあった川村純彦元海将補は語る。

「天然ガスや漁業など資源の話がよくされますが、もっと大事なことがあるんですよ。中国は南シナ海を自分の裏庭としたい。要するに他国の軍艦とか飛行機が入ってこない聖域としたいのです」

現在の中国は核保有国ではあるが核抑止力としては米国に大きく劣る。「中国の核兵器は大陸間弾道ミサイルのように地上から発射するものや飛行機に積んだ巡航ミサイルなどですが、これらは米国からの第一撃でやられてしまう可能性が高く脆弱です。むしろ潜水艦から発射する核ミサイル(SLBM)は、残存性が高く脅威です」と川村は指摘する。

中国海軍の潜水艦の実力では、太平洋などに進出した際、米軍の対潜哨戒機などに捕捉されるため、南シナ海を聖域化して米軍を排除すれば、SLBMが威力を発揮できる。中国の目的はここにある。

川村は続ける。「中国は資源の問題なら妥協できる。しかし、中国の南シナ海獲得の戦略は安全保障の問題なので妥協できない」。中国は米国と軍事的に対決したときに勝ち抜くため、南シナ海が必要なのであり、中国共産党政府の存立のため南シナ海の支配を諦めることはなさそうだ。このことは緊張が高まる最近の南シナ海情勢を見れば納得できよう。

そして、次の狙いは尖閣諸島のある東シナ海海域だ。12年7月31日に中国国防省の報道官は、尖閣諸島について「日本側は中国の主権を侵害する誤った発言をしている」とし、「軍としての職責を果たしていく」と記者会見で発言した。

そもそも中国が尖閣諸島を狙い始めたのは、同海域に天然ガス等の海底資源が発見されたことによると言われている。確かに中国は国際機関が資源の埋蔵を指摘した後の71年から領有を主張しだしたのだが、近年では中国共産党機関紙の人民日報が「核心的利益」という言葉を使い、もはや尖閣諸島の問題を経済上の問題という扱いをしていない。ゆえに、いくら日本政府が東シナ海ガス田の共同開発などで譲歩しても中国は尖閣諸島を諦めないであろう。尖閣諸島をはじめ南西諸島や台湾を中国の支配下に置けば、米軍も簡単には南シナ海に進出することができなくなってしまい、南シナ海の聖域化が完成するのだ。

では、中国の軍事侵攻の手順はどうか。川村は「初期段階では人民解放軍ではなくて5つある海上の法執行機関『五龍』が対応するだろう」と述べる。西沙諸島に対して中国は、民兵を不法上陸させ、漁船による衝突を起こし、最後は軍事侵攻をした。尖閣も漁民や民兵が不法上陸を果たしたあとに、五龍、人民解放軍が侵攻するシナリオが有力だ。

一度や二度は、尖閣諸島に上陸した中国漁民を日本政府が逮捕するのを人民解放軍は傍観しているかもしれない。しかし、「漁民保護」の目的で一気に尖閣を占領する日が必ずくる。

(文中敬称略)

※すべて雑誌掲載当時)

ブラジルのメディアで今一番注目を集めているのは、「メンサラオン(mensalão)事件」と呼ばれる政界を揺るがす大スキャンダル。前のルーラ政権の首席補佐官(日本流に言うと官房長官?)、ルーラが所属する労働者党(パーティード・ドス・トラバリャドーレス=Partido dos Trabalhadores, 略称PT)党首、さらにそのPTのお財布を預かっていた財務責任者の3人が、複数の銀行の頭取や組織の責任者を巻き込んで、巧妙に国のお金を盗み、議会で法案などを通すために多数の議員にお金を渡していたという事件で、38人もの関係者が起訴され、現在、最高裁でその裁判が進行している。メンサラオンというのは、月給という意味のメンサリダージ(mensalidade)という言葉からきていて、議員に月々渡っていたお金の額が大きかったので、多額の月給という意味のメンサラオンという言葉が事件名として使われている。ルーラは自分は知らなかった、関係ないと言い張っているようだけれど、最近、被告のひとりが弁護士を通してだったか、この指示を出していたのがルーラだったと発言したというようなニュースがあった。裁判が始まる前に、ルーラは最高裁判事のひとりに裁判を開始する時期を10月の地方選挙の後にするようにと脅しをかけたりしていたのだから、そんな話が出てきても不思議でも何でもないのだけれど、今のところルーラの起訴までには至っていない。

この裁判でひとつおもしろいのは、最高裁判事のひとりで、唯一の黒人判事であるジョアキン・バーボーザ(Joaquim Barbosa)という人。ルーラが大統領だったときに任命した人なのだそうだけれど、非常に優秀な人らしく、正義を貫いている。そして先日、その法衣をまとった姿から「ブラジルのバットマン(Batman)」と呼ばれていると、エドソンが読んでいたインターネット上のニュースにあり、その写真に笑ってしまった。それで、ジョアキン判事の写真とバットマンの写真を並べてみた。

ボトゥカトゥにある日本食料品店のウエノに、おかきがあるとよく買う。100グラムの袋で値段は5レアル(約250円)。最近パオン・ジ・アスーカーでも販売されていることに気づいたのだけれど、同じおかきなのに値段が2倍近い10レアル弱(約500円)する。この値段の違いは一体どうして?と思う。このおかきはブラジルで作っているシンプルなものなのだけれど、先月、そのおかきが売りきれてひとつもなく、今まで見たことのない別のおかきが1袋だけウエノにあったので買ってみた。日本の会社がタイで生産して、サンパウロの業者が輸入したサクラミックスという桜の花の形をした、ちょっとおしゃれなおかきだった。先週末この袋を開けて食べ始めたのだけれど、袋をよく見ると、日本語と英語とポルトガル語で製品の説明がしてあったので、おもしろいと思い、ここにその文章をコピーしてみた。こうやって3ヶ国語を比較して読むと、ポルトガル語がとてもよくわかる。

おかきはお米から生まれた、いま世界で大人気の日本生まれの健康的なお菓子です。

日本伝統のおかきの味を守るため、私たちはとことん米にこだわり、材料にこだわりました。

世界最高峰の技術で生産された絶妙な味わい、香りとカリットした食感をお楽しみください。

Okaki is a traditional Japanese snack made of rice, known and loved worldwide for being light and healthy.

Rice and other ingredients in this product have been carefully selected to preserve the taste of Japanese tradition.

Feel the aroma, crispness and refined flavor of this snack produced under the best techniques.

Okaki é um tradicional salgadinho Japonês feito de arroz, conhecido e apreciado mundialmente por ser leve e saudável.

O arroz e os demais ingredientes deste produto foram rigorosamente selecionados para conservar o sabor da tradicão japonesa.

Sinta o aroma, a crocância e o sabor refinado deste petisco produzido conforme as melhores técnicas.

今日、ブラジルは統一地方選挙の投票日。エドソンはパーディーニョの市長と市議会議員の投票のために午前中パーディーニョの町に出かけて行った。私は洗濯や家事をしながらモビとお留守番。ブラジルには日本のように住民登録というシステムはないけれど、選挙人登録というのがあって、以前はパラカンビがエドソンの登録地だったので、大統領選挙のためにパラカンビまでわざわざ戻って投票しなくてはならなかった。でも今年は、選挙人登録地をパーディーニョに変更する手続きを行ったので、今回の選挙からパーディーニョで投票することができるようになった。パーディーニョの町の投票会場は3~4ヶ所あるらしいのだけれど、エドソンは町の入り口に一番近い小学校を投票場所に選んだと言っていた。日本だとお役所からどこに投票に行きなさいと、ハガキで通知が来るけれど、ブラジルではそんなハガキなどはなく、自分で投票場所を選ぶことができるらしい。以前、中国新聞の「海外リポート」のサイトに寄稿した記事に書いたことがあるけれど、ブラジルでは投票は国民の義務なので、投票に行かないと罰せられる。そのためお天気が悪いから、あるいは、面倒くさいから投票に行かないという選択肢はない。そして、大統領選挙などだけでなく、地方選挙でも、投票はすべて電子投票なので、締切りと共に結果が出る。

次の写真は、穏やかなモビの日常のひとコマ。モビのガン治療は続いているけれど、快眠、快食、快便の状態を維持できており、相変わらず元気でハッピーなモビでいてくれることに感謝。雨が降っていたり、北からの強い風が吹いていたりしない限り、居間の横のドアを開けたその前がモビの定位置で、ここで日がな1日ゴロゴロ、デレデレと過ごしていることが多い。日差しがあって暑くてもここで毛布の下に潜り込んで寝ている時もあるし、じっと外の景色を眺めている時もある。この写真のように寝てはいないけれど、ゴロンタしている時もある。私たちが近づくと、ゴロンとお腹を出して、「撫でて」と催促する。ここでデレンとしている姿がおかしくて、時々私たちはこの写真のようにモビにぬいぐるみを抱かせてみたりして、モビと遊んでいる。そんないたずらをしても別に嫌がるでもなく、おとなしくぬいぐるみを抱いたままゴロンタしている。大学病院のドトーラ・ルシアナは、いつもおとなしく素直に治療を受けるモビのことを「まるでお坊さんみたいに穏やかな子ね」と言って褒めてくれたけれど、本当に彼は性格が穏やかないい子だと思う。お腹の毛がないのは、9月13日に超音波検査をした際、お腹とガンのある首の毛を剃ったため。

日曜日のお昼前、私が外でゴソゴソしている時にエドソンが選挙の投票から戻ったので、一緒にベランダの椅子に腰かけて、例によって、またお昼までのんびり景色を眺めて過ごした。エリゼウからもらってベランダの西側に植えた、白い花が咲くという2本の木に、何か白い物が見えるので、花が咲いているのかな?と、側まで行って確認したら、やはり花が咲いていた。名前はわからないと言っていたけれど、これは紛れもないくちなしの花。とても強いいい香りがする。ハイビスカスガーデンの横に植えた2本のくちなしの花はとても小さく、地面を這うようにしてとても成長が遅い。花も木の大きさに合わせたように小さく、香りもそれほど強くない。でも、こちらのくちなしの木はしっかりとした木になりつつあり、たったひとつ花が咲いているだけなのに、周囲にとてもいい香りを漂わせている。

今日は朝から強い風が吹き荒れている。お天気が崩れる前兆のようだ。この風の中、午前中は野菜畑で草取りや風で吹き寄せられた枯葉などを取り除く作業をした。ランドマークの木の足元に、台所から出た野菜くずを捨てて土をかぶせるということを繰り返しているのだけれど、時々、捨てた野菜くずの中から何かが芽を出したりする。だいぶ前、エドソンがにんにくの芽が出ているからと言って、それを野菜畑に植え替えてくれたのだけれど、一緒に何か別の野菜の種も付いてきたらしく、にんにく(左側)の側から芽が出てきて、今朝見ると黄色い花が咲いていた。かぼちゃか何かだろうか?でも、まだ芽が小さすぎて何かがちゃんと育つとは思えない。

普通サイズのトマトよりも育て易いと言われているベビートマトの苗は、少しずつ成長している。黄色と赤のベビートマトの苗を植えたのだけれど、赤いベビートマトの苗は順調に育っているのに、黄色のベビートマトの苗の成長はあまりかんばしくない。それなのに、ひとつ実をつけていてびっくり。

ルッコラはエドソンに言われた通り、引き抜いたりせず、外側から一枚一枚葉を取って収穫しているので、取るはしから新しい葉が生えてきて、本当に長い間収穫できている。でも、今朝何本かのルッコラに花が咲いているのを発見。もうそろそろおしまいなのかな?

サンパウロ市長選挙の候補者の上位3人は、支持率1位がセウソ・ルッソマノ候補(ブラジル共和党、PRB)、2位がフェルナンド・ハダジ候補(労働者党、PT)、3位がジョゼ・セハ候補(ブラジル社会民主党、PSDB)だったのだけれど、7日の投票の結果、ルッソマノ候補の得票数は3位という結果になり、誰も過半数を取ることができなかったため、ハダジ候補とセハ候補との間での決戦投票が28日に行われることになった。ルッソマノという人は評判が悪く、プロテスタント系の教会の後ろ盾を利用して、カトリック司教に政教分離するように苦言を受けたりした人だったので、そんな人がサンパウロ市長に当選しなくてよかったと思う。ハダジ候補はルーラと同じ労働者党所属。セハ候補はカルドーゾ元大統領と同じブラジル社会民主党所属。カルドーゾ元大統領はブラジルを「レアルプラン」で立て直した人。ルーラはその後、カルドーゾが敷いた経済再生のレールに乗っただけの人。現在、ルーラ政権下のスキャンダルであるメンサラオン事件その他で、ルーラという人が実際にはどんな大統領だったのかが暴露されてきており、徐々に人気が落ちてきている。私たち的にはセハ氏にサンパウロ市長になって欲しいのだけれど、さて、どうなることやら・・・?

ちなみに、パーディーニョの市長は現在の市長フランシスコ・ホシャの従兄弟のベネディト・ホシャがまた返り咲いてしまった。対立候補のナポレアオン・クルリが選ばれたところでたいした変化はないかもしれないけれど、少なくとも、ここ数十年来におよぶこのふたりの従兄弟どうしの間での、8年ごとの市長交代に「ノー」と言って、腐敗の程度が少ない新しい人を選べなかったことはとても残念。

昨日は、夜明け前から雨が降り出し、1日降ったり止んだりのお天気になった。モビの大学病院での受診日だったので、小雨の降る中、ボトゥカトゥの大学病院まで行ってきた。採血は比較的早くしてもらえたものの、血液検査の結果が出るまでだいぶ待たされた。待っている間手術室では手術が進行していたようで、だいぶたってから手術室から黄緑色の手術着のドクターたちが出たり入ったり、手術室の前で待っていた飼い主の親子と話をしたり、バタバタしていた。そんな動きを見ながら、診察室の外のベンチで腰かけて待っている間、モビのようなダックスフントを連れた夫婦と娘の3人連れの家族が隣に座った。お互いに同じような年格好のダックスフントを連れていたので、少しおしゃべりをした。この子もガンに冒されているということだった。次の写真は、診察室の中のその家族と診察台の上のダックスフント。

次の写真は、そのダックスフントの診察を終えて、診察室の中で家族と立ち話をしているドトーラ・ルシアナ。左側のかわいらしい骨と犬の足跡のデザインの白黒のブラウスを着ている人がドトーラ・ルシアナ。彼女は以前、モビのことを唯一「モビちゃん」と呼んでくれていたけれど、最近はもっぱら「モビーニョ」と呼ぶようになった。

血液検査の結果が出てからも、モビの抗ガン剤治療を病院での点滴治療にするか、自宅での飲み薬治療にするかをドクターに判断してもらうのにまたしばらく待たされた。11時半頃になってようやく血液検査の結果がとても良かったので、今回は自宅での飲み薬治療をすることになり、点滴治療をすることなく、次回の受診日を確認して、大学病院を出た。

今日は、アパレシーダの聖母の日で全国的に休日。でも、お天気は昨日に引き続き、雨。アパレシーダの聖母(Nossa Senhora de Conceicão Aparecida)というのは、サンパウロ州のアパレシーダの町に現れたとされる黒い聖母マリアのことで、「褐色の聖母」とも呼ばれている。以来、アパレシーダの町はブラジルのカトリックの人たちの総本山のようになり、巡礼の地になっている。

木曜日にボトゥカトゥから戻り帰宅する途中、エドソンがオフィスに寄る用事があったのと、郵便局に届いている郵便物を取りに行ったりなどしなければならなかったので、パーディーニョの町に行った。それらの用事が済んだ後、エドソンがスーパーのパーディネンセで買い物するのをモビと待っている間、1週間ほど前、すぐ近くに新装開店したスーパーのシェイロ・ヴェージの前に車を止めたので、シェイロ・ヴェージの写真を撮ってみた。結構大きな建物なので、フレームの中に収まったのは全体の左半分ほどだけ。パーディネンセよりも少し大きい。この写真を撮っている時は気づかなかったのだけれど、コンピュータにダウンロードした写真を見て、建物のガラスの壁面にその写真を撮っている自分自身が写り込んでいるのに初めて気づいた。

予報では昨日からお天気が回復するはずだったのに、雨は降らないものの、空は厚い雲に被われてどんより曇って、太陽は顔を出さなかった。今日もほとんど日差しがなく、相変わらずの曇り空。季節の変わり目だからなのか、お天気が崩れると決まって気温が下がり寒くなる。とは言っても、今回は暖房が必要なほどではないのでいいのだけれど・・・この週末はせっかくの三連休にもかかわらずあいにくのお天気で、寒くて強い風が吹き荒れる日々になったので、外での作業もままならず、みんなで家の中にこもって過ごしている。ここでの生活で私たちはめったに外食をしないし、外界からの刺激も少ないので、自然に毎日の食事が楽しみになり、エドソンは毎日「今日の晩ご飯は何?」と聞くようになった。そんな訳で私が台所で過ごす時間も増え、こういうお天気の悪い日々は尚更、作りおきのお惣菜を作ったりして過ごすことになる。この週末は、栗原はるみさんのお料理の本などからアイディアをもらって、ニンジンのポン酢和え、もやしときゅうりの和え物、ガーリックオイルのサラダドレッシング、ひじきの煮物などを作った。そして、今朝、畑のバジルを収穫してオリーブオイルに漬けて、バジルオイルも作ってみた。次の写真はまだたくさん残っているひじきの煮物と、作りたてのバジルオイル。

10日ほど前「ブラジルのバットマン」と呼ばれる最高裁判事のことを書いたけれど、12日付けのニッケイ新聞の記事に、現在の連邦最高裁長官が11月に定年の70歳を向かえるため、このジョアキン・バーボーザ氏(58歳)が時期長官に選ばれたというニュースが載っていた。ブラジル始まって以来の、初の黒人最高裁長官だそうだ。彼はミナス州の出身で、ブラジリアの大学で学んだ後、フランスのパリ第2大学で法学の修士号と博士号を取得。その後、リオ州立大で教鞭を取り、コロンビア大学などアメリカの3つの名門大学で学び、英、仏、独語が堪能とあった。現在、メンサラオン事件の報告官として一躍脚光を浴びているすごいエリートだけれど、もし今、大統領選挙があって、彼が立候補したら、きっと大統領に選出されるだろうというもっぱらの評判らしい。ブラジルの人たちはお金持ちのぼんぼんエリートと、カルドーゾ元大統領のようなインテリエリートの区別がつかず、エリートを十把ひとからげに毛嫌いする傾向にあるけれど、このバーボーザ氏は貧しい家庭の出身なのでエリートと言うよりも、「我らのヒーロー」と見ているのだろうか?ちなみに、ヒーロー(hero)はポルトガル語で、エロイ(herói)。英語で、You are my hero!という時、ポルトガル語では、Você é meu herói!(ヴォセ エ メウ エロイ)となる。このエロイという言葉、初めて耳にした時はちょっと笑ってしまった。

昨日の夕方になりようやく太陽が顔を出し、今日は朝からいいお天気になった。次の写真は、3つ目の花を咲かせたカラー。ひとつの花が終わると、しばらくして次の花が咲き始め、一度に咲くことはない。でも、この方が長く楽しめるからいいかも・・・

久しぶりにイビウーナの中村さんのウィークリーノートを以下に転載してみる。中村さんのウィークリーノートは、香山さんが転送してきてくださっていたのだけれど、来週87歳の誕生日を迎える香山さんは、さすがにいろいろなことがしんどくなってこられたようで、最近は中村さんから直接メールに添付されて送られてくるようになった。その中村さんからのメールには次のようにあった。『今週のノート(添付)は、終点のない韓国の慰安婦問題についてです。韓国にとっては、何回謝っても日本の謝罪は不満足であり、謝罪金は幾ら支払っても足りません。両国民とも、67歳以下の世代は太平洋戦争を体験していません。韓国は歴史問題として教え続け、日本にも「謝罪し続け、歴史認識せよ」と言うわけです。私は、寡聞にして、他国の歴史教育に干渉する例を知りません。例えば、私がビジネスで携った国イランの歴史教科書ではペルシャ(イランの古称)はギリシャに一度も負けたことになっていませんが、ギリシャがイランに訂正を求めたという話は聞きませんでした。』このウィークリーノートを読んで、日本から遠いブラジルにいても、日本の抱える問題が私たちの頭を悩ます状態は同じだなあと思った。

戦後、日本は米兵と日本女性の間に生まれた混血児問題に悩まされた。遂には、電車の上棚に新聞紙に包まれた捨て子が出てくる始末だった。岩崎弥太郎氏(三菱財閥創立者)の孫である澤田美喜氏が混血児たちの養育施設としてエリザベス・サンダースホームを立ち上げた、1948年のことだ。財閥解体で摂取されていた神奈川県にあった岩崎家の別荘を苦労の末に買い戻し、建設した。澤田美喜氏は、孤児たちが成人になった時、父親らの国である米国に彼等の安住の地を求めたが不首尾に終った。1965年、成人した混血児たちが働ける場所を求めて差別のないブラジルにステパノ農場(アマゾンの第2トメアス‐移住地)を建設した。

韓国は、米国ニューヨークのタイム・スクエアーに「ドイツは謝罪したが、日本は太平洋戦争中に起こした慰安婦問題について謝罪していない」と大きな広告塔を出し、今年一杯宣伝するとしている。エリザベス・サンダースさんや澤田美喜さんは、天国でどんな話をしていることだろう。エリザベス・サンダースホームで成人した戦後孤児達(米兵の遺児)の引取りを拒んだ国のド真中にある広告塔前で、ニューヨーカーはNHKの街角インタービューに「実にケシカラン、日本は」と応えた。

その昔、徳川家康は江戸を開くに当たり、大量の若い労働者を集めた。同時に、吉原を準備した。その後、江戸は栄え吉原は江戸文化の一部となった。戦後の東京には闇市と並んで赤線地帯が自然発生した。どちらも誇るべきことではないが、どんな状況でも生延びる人間の強さを感じさせた。勿論、闇米を拒んで自死を選んだ人、赤線を超えて立派な人生を歩んだ人、様々だ。私達は子供に「生きることが最優先事項だ」と教えた。

私が一商社マンとして携ったブラジルのカラジャス鉄鉱石開発では、大規模事業に大量の労働者と彼等をマネージする管理者達を必要とした。ブラジルの僻地に於いてだ。その地には家族同伴の管理者住居地と若い単身労働者の住居地とがあったが、両者をはっきりと分離する必要があった。管理者家族たちの村を一種の檻で囲い、一般労働者村と距離を置き、遠からず近からずの隣村に赤線地帯をつくった。金曜日(賃金支払日)には若い労働者は大挙してそこに出掛けた。カラジャス開発時にもっとも儲けたのは風俗村(確かマラバと言った)の赤線宿ではないか、と噂された。今、カラジャスは世界最大の鉄鉱山として活躍している。

人は誰しも他人に言えない秘密を抱えて生きていくものだ。消し去ることは出来ないが、消え去るのを待つことは出来る。慰安婦問題は消し去ることは出来ない、だから幾度でも謝れと偽善者はいう、戦争を知らない世代になっても。この手の問題は待つしかない。

旧約聖書(出エジプト20:14)でモーセは「姦淫してはならない」と言い、新約聖書(ヨハネ8:10)でイエスは姦淫の罪を犯した女に「わたしも罰しない、おかえり」と言い、イエスの質問に、女は「石もて私を打てる者は、だれもいませんでした」と答えている。イビウナ、15/10/2012中村 勉

今週の土曜日(20日)にサンパウロ州立大学バウル校の気象観測チームが行うプロジェト・イカロと呼ばれるバルーン・プロジェクトに、パーディーニョ・ロータリークラブが参加する。その準備としてエドソンが購入した部品が11日の木曜日に届かず、到着が15日の月曜日になったため、日曜日に予定していたデミウソンとの作業ができなかった。リオデジャネイロ州のペトロポリスからサンパウロ州のサンパウロ市を通り越したイビウーナまででも、SEDEXと呼ばれる速達郵便なら1日で届いたりするのに、サンパウロ市から2時間半しか離れてないパーディーニョまではそれが3日経っても届かない。困ったものだ。サンパウロから来る郵便は何故か、ここを通り越して、ここから1時間余りさらに北西に行ったバウルまで行き、そこからこちらに戻ってくるというおかしな配達経路があるかららしい。それで、デミウソンとの作業は昨日に変更になったのだけれど、朝から来る予定が、仕事を抜けられなかったようで、午後4時頃になってようやくやってきた。私としてはお昼と夕飯の両方を用意する必要があるのか、夕飯だけでいいのか予定が立たず、ちょっと困った。次の写真は、下のワークショップで作業をしているデミウソン(右)とエドソン。

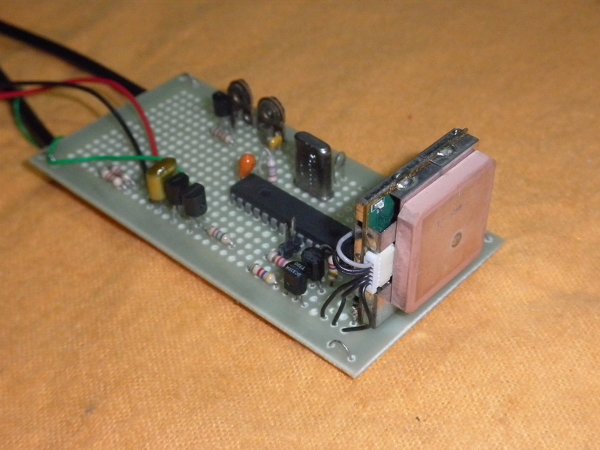

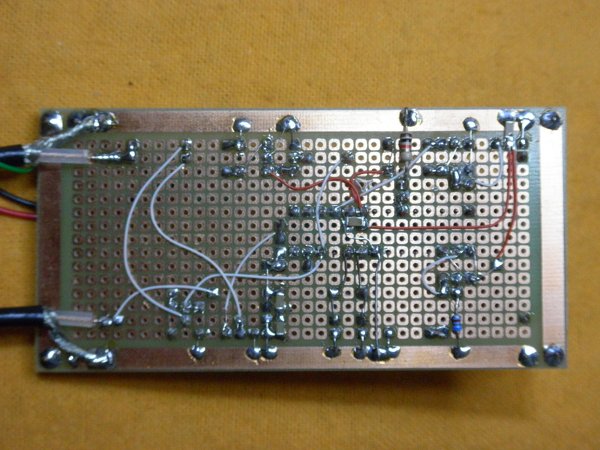

エリカとルーカスの英語のレッスンを予定通り終えてから、作っておいた料理を温め直し、テーブルセッティングをして、エドソンたちを呼びに行き、午後7時から1時間ほど夕食休憩を取った。昨日は1日曇り空だったけれど、夕食が終わる頃からとうとう激しい雨が降り出した。夕食後もふたりは作業を続け、結局、バルーンに搭載する装置が完成して、デミウソンがそれを持ってバウルに向けて帰って行ったのは午後11時半近くになっていた。お疲れ様でした。次の写真は、その完成した発信器の表と裏。これをバルーンに搭載して地上に向けてシグナルを送るのだそうだ。

ニッケイ新聞の2012年10月3日付けブラジル国内ニュースに、「人手不足の解消はいつ?=技術系より文化系学生増加」と題する記事があり、ブラジルの大卒者の初任給についての記載があったので、以下にその記事を転載してみる。ちなみに、月給が4000レアルだったとして、それを日本円に換算すると約20万円だけれど、ブラジルの安い物価と対比してみると、実質は40万円くらいの感じになるというのが私の実感。この金額、ちょっと多いような印象だけれど、サンパウロのような都会では、マンションの家賃は場所によっては東京並に高いところもあり、一般的に田舎町のパーディーニョの借家の家賃とは比べ物にならないくらい高いので、生活実感として多いかどうかはよくわからない。

また、同日付けで『1日は「国際高齢者デー」』という記事があり、その中で、次のような記述があった。「伯国でも高齢化は進んでいる。1960年には高齢者は全体の4・7%の331万人だったが、2000年には8・5%の1453万人となり、2010年には10・8%の2059万人に及んでいる。また、その一方で少子化も進み、伯人女性1人あたりが産む子供の数は2010年には1・9人となり、60年の6・3人と比べ3分の1以下に激減した。」ちなみに、世界で60歳以上の人の数が人口の30%を超えている国は日本だけなのだそうだ。日本は本当に高齢化社会なのだなと思った。以下は、「人手不足の解消はいつ?=技術系より文化系学生増加」からの転載。

『2000年と10年の国勢調査によると、自然科学系や技術系の人材が不足しているのに、大卒者は文化系の方が増えていると9月30日付エスタード紙が報じた。

技術や知識を持つ熟練労働者の不足が叫ばれて久しいが、大卒者の数で見た需要と供給のバランスが崩れている事の影響は給与にも表れ、経営、通信やジャーナリズム、マーケティングと出版の各分野で働く人の給与は、10年間で17・8%、14・1%、7・4%減少したという。

10年の初任給ランキングの上位は、医学部卒が6952レ、兵学校卒が6359レ、工学部が4855レ、歯学部が4854レと技術系が独占。これらの数字は、10年の大学卒業者1万600人(18~60歳)と、00年卒の人のデータを比べたものだ。

サンパウロ総合大学などによる調査は、人手不足がいわれながら、高卒者の平均給与が1378レから1317レ、大卒者の平均給与も4317レから4060レに減ったという統計に驚いた事から始まったという。

工学部卒業生は10年間で14万6700人増えたのみで大卒者に占める比率は2・76%から1・45%に縮小。この間の求人数は20・6%増で需要と供給のアンバランスは明白だという。』

今日はモビを連れてボトゥカトゥの大学病院に行ってきた。先週の土曜日に自宅での2回目の強い抗ガン剤を投与したのだけれど、1回目のように1週間後に体調を崩すということはなく、血液検査の結果も白血球数が少し減っている程度だった。サンパウロの日系健康食品店に注文しておいた濃縮のアガリクス抽出液が届いたので、2週間ほど前から、朝晩食事に混ぜて食べさせているからか、前回のように大きく免疫力が低下するということはなく、ほっとした。次回の受診は31日(水)。手術をするかどうか、手術をするとすれば、いつするかということを話し合うことになるようだ。

大学病院の後で、パオン・ジ・アスーカーとウエノに寄って買い物をして帰路についた。パーディーニョに戻った頃は、ちょうど郵便局の昼休み時間(11時半~1時半までの2時間)と重なったため、その足で郵便局に寄ることができず、午後からあらためてエドソンが郵便局に郵便を取りに行ってくれた。10月15日発行の「楽書倶楽部」第16号(以下写真)が届いていた。表紙の写真は、サンパウロ市のイビラプラエ公園にある護憲革命記念オベリスク。

以下は、「楽書倶楽部」第16号に掲載された私の4本目の記事、「ペトロポリスの日本文化祭」のコピー。

今年八月三日から二十六日まで、リオデジャネイロ州ペトロポリス市で「日本文化祭」が開催された。ペトロポリスはリオデジャネイロ市から北に約一時間ほど行った山間部にあり、「皇帝の町」として誰もが知る有名な避暑地。ブラジル初の都市計画に基づき、ドイツ移民によって造られた町で、後にイタリア移民が多数入植し、繊維産業が栄えたという。

そのため、ペトロポリス市では例年六月にドイツ祭りがあり、九月にイタリア祭りが行われている。そして、二〇〇八年のブラジル日本移民百周年を記念して始まった日本文化祭が、五回目となった今年から、日本祭りとしてペトロポリス市のコロニア三大祭りに組み込まれることになった。

そもそも、日本とペトロポリスには浅からぬご縁がある。日伯が国交を樹立したのは一八九五年。その二年後に、ペトロポリスに最初の日本公使館が開設され、一九一八年にリオデジャネイロに移転して大使館となるまでの二十一年間、この町に日本公使館があったことはよく知られている。そして、日伯修好通商航海条約締結百周年にあたる一九九五年に、リオデジャネイロの日系四団体がこれを記念して、初代公使館の置かれたペトロポリスに桜の苗木三百本を植樹。ホテルキタンジーニャの池の周り、皇帝博物館の庭園、大統領別邸の庭に植えられた緋寒桜が、毎年七月頃に美しい花を咲かせ、市民やペトロポリスを訪れる人びとを楽しませている。さらに、日本原産のアジサイが、中国とヨーロッパを経てブラジルに到来し、ペトロポリスで花を咲かせている。そのためペトロポリス市は自らを「アジサイの町」と呼んでいる。

ただ、これだけの理由で日本文化祭が始まったわけではない。サンパウロ州各地のように日本移民がまとまって入植したわけでもなく、日系人口が市の人口の〇.一%、約三百人と少ないペトロポリスで、何故「日本文化祭」が始まり、市当局によりコロニア三大祭りのひとつとして認定されるほどに定着してきたのか?実は、この日本文化祭を中心となって企画、運営し、実現してきた日本人夫妻がいるのだ。

この夫妻は、安見(あみ)清さんと道子さん。夫妻とペトロポリスの関係は、清さんがペトロポリスにあった日系進出企業の工場に一九七三年に派遣されたことから始まった。一時、日本に呼び戻された時期もあるものの、ペトロポリスでの勤務を更新し続け、以来四十年近くペトロポリスで暮らしている。二〇〇〇年に清さんが定年退職するにあたり、第二の人生をどこでどのように過ごすか夫婦で考えた時、長年暮らし、家族も友人もいて、気候が穏やかで、人びとが明るく親切で、暮らしやすいペトロポリスで暮らし続けることを選択した。そしてまず始めたのが、リオデジャネイロ州政府が行っている初等・中等教育の修了機会を与える補修教育プログラムを実施する分校の運営だった。二〇〇二年からカランゴーラ分校の運営を手伝い、二〇〇三年からはカスカチーニャ分校の開設、運営を行ってきた。

そして、二〇〇八年の移民百周年の記念行事として、リオデジャネイロの日本総領事館、ペトロポリス市、地元市民、リオデジャネイロ州内の日系団体の協力を得て、日本文化祭を企画、実現した。これが非常に大きな反響を呼び、大成功に終わったことにより、それまでペトロポリスにはなかった日系協会が、これをきっかけに設立された。以来、リオの日本総領事館、ペトロポリス市、ペトロポリス日系協会の三者共催で、毎年趣向を凝らした日本文化祭が開催され、BUNKASAIという言葉がそのままメディアで取り上げられ、定着してきている。

ペトロポリス日系協会は、会費を取らず、他組織からの財政援助もなく、当初日系三割、非日系七割という約百人の会員で立ち上げられた。そして、現在会員は百五十人に増え、割合は日系二割、非日系八割となっている。非日系会員の中には日本や日本文化に何らかの形で関わっていたり、興味を持っている人が多く、実際、ペトロポリスには鈴木メソッドで指導する音楽教室から、陶芸教室や漫画教室まであり、日本武道や盆栽などの愛好家もおり、日本文化祭はこのような人たちの日頃の成果を発表する場と位置づけられて、多くの市民の協力を得て行われてきたという経緯がある。

昨年は、日本文化祭の一環として、三月に「広島原爆展」を受け入れ開催した。その直前に起こった東日本大震災による福島第一原発事故で、メディアはこの原爆展に高い関心を示し、テレビや新聞の取材が殺到した。さらにこの大災害で、リオの総領事館が八月の日本文化祭への参加自粛という連絡をしてきたため、開催が危ぶまれる事態に陥った。しかし、清さんが市に相談に行くと、文化観光局長は、『年の初めにリオ山間部地域を襲った集中豪雨でペトロポリスにも被害が出たが、日本から災害救助隊や義援金が送られた。それらの支援に対する返礼として、日本の被災者にペトロポリスから「ガンバレ日本」のエールを送るような大きなイベントを加えよう』と提案し、逆に励まされたという。これらひとつひとつの出来事や努力の積み重ねにより、日本文化祭はペトロポリスで認知され、定着していった。

そして、今年はコロニア三大祭りのひとつとなったことで、恒例の作品展示やデモンストレーション、ワークショップ、日本の昔話を元にポルトガル語で書き下ろされ、地元の高校生が演じる演劇公演などの他、新たなイベントも加えられた。六月のドイツ祭りはビール、九月のイタリア祭りはワインを目玉としているため、日本祭りでは東山農場の協力を得て、日本酒に焦点を当て、資料展示などを行った。また、リオの和太鼓グループとペトロポリス市立混声合唱団との初めての共演を実現。さらに、戦前日本を訪問して、「日本の印象」という著書を記したクラウディオ・デ・ソウザの元別荘、カーザ・デ・クラウディオ・デ・ソウザにおいて、ペトロポリス教育アカデミー会長による、俳諧および「日本の印象」についての講演会が行われた。

このようにペトロポリスの日本文化祭は、日系人のお祭りというよりも、多くの非日系の人たちを巻き込んだ多彩さが特徴と言える。そして、これらの催しの裏には常に、ここに根を下ろし、地元密着の地道な活動を続けてきた安見さん夫妻、及び日系協会の主要メンバーのボランティアによる献身があることは言うまでもない。

昨日はいつになく朝から千客万来だった。朝6時に起きてエドソンはジョゼを迎えに行き、帰宅してからシャワーを浴びて身支度を整え、朝食後は家と下のワークショップを行ったり来たりしながら、バルーン・プロジェクトに持って行くものを準備していた。そうこうするうちに、このプロジェクトに参加するためにインダイアトゥーバからやって来たアマチュア無線仲間のマネが到着した。ここまでは予定通りだったのだけど、そのすぐ後、8時過ぎにエリゼウがたくさんのアメンドインの苗とともに、また苗木を持って来てくれた。次の写真は、エリゼウが持って来てくれ、トラックから下ろし、ランドマークの木の足元に置いてくれた苗木。

9時前に、玄関ドアをノックする人がいるので、ドアを開けると見たことのない黒人の男性が立っていた。「ドナ・ベティからドナ・キョウコへお届け物です」と言って、蘭の小鉢と封筒を置いて行った。どうしてドナ・ベティからお届け物が?と思いながら、カードを開けてみたけれど、理由は何も書かれておらず、フランシスの琴の演奏を録音したCDが1つ同封されていた。これはまったく予期していないことだった。

ジョゼには午前中、家の西側のスペースにアメンドインを移植する作業をしてもらっていたので、我が家のアメンドインを切ったものだけでなく、エリゼウが持って来てくれたアメンドインも早速植えてもらった。次の写真は、アメンドインを移植する作業をしてくれているジョゼと、その作業が完了した後の西側のスペース。雨が降ると思ったからなのか、植えた後の水やりをしてくれていなかったので、夕方、このたくさんのアメンドインに水をやるのが大変だった。

9時半頃になってバルーン・プロジェクトの準備のため、エドソンとマネはマックス・フェファー文化センターへと出かけて行った。私は、午前中は洗濯を干したり、庭仕事をしたりして過ごし、12時半に家を出て、マックス・フェファーに出かけて行き、エドソンたちに合流した。1時から開始予定なのに、来ているのはパーディーニョロータリークラブのお揃いの紺色のポロシャツを着たメンバーばかりで、高校生の参加者は2人しかいないため開始がだいぶ遅れた。次の写真は、このプロジェクトの説明をしているエドソン。

バウルでバルーンを上げる予定時間の2時頃になり、ようやく高校生の参加者も8~9人くらいに増えた。イベントが始まると、文化センターの側で遊んでいた小学生の男の子ふたりも入ってきて椅子に腰かけて聞いていたのはいいのだけれど、この子たちの犬なのか、黒い小型犬が出たり入ったりするものだから、モビがその犬に反応して声をあげ、いつものようにおとなしくしておられず、講演の邪魔になるため、私はモビを連れて一足先に帰宅することにした。次の写真は、2時半を過ぎて会場を出る際に撮ったもの。

土曜日の「プロジェト・イカロ」は、バルーンを上げて、バルーンに搭載された無線機から送られてくる信号を追跡し、落下地点でデミウソンが無事にバルーンを回収することができ、技術的にすべて順調に行き、興味深い観測もできたようで、実験が成功したことにエドソンはとても満足している様子だった。このバルーンは気球と言った方がいいのか、風船と言った方がいいのかよくわからなかったのだけれど、土曜日のエドソンの講演の際、TV TEMが取材してニュースにした前回の映像を見たら、気球というほど大きくはなく、風船を2倍くらいにしたような大きさだったので、風船という言葉の方が適切かなと思った。

昨日から夏時間が始まった。日本との時差はマイナス12時間が11時間に縮まったので、こちらの夜9時は、日本の翌朝8時。こちらの朝9時は、日本の夜8時。この状態は2月の第3日曜日前日まで続く。夏時間の始まる初日は、朝7時前に目を覚ましても、時計を1時間進めて、8時前に変更しなければならないので、いつもあっと言う間にお昼になる感じがする。次の写真は、今、ハイビスカスガーデンの横に芽を出し、花を咲かせている植物。ここには白い花が咲く大きな葉物植物があったのだけれど、冬になり葉が枯れてしまい、3度目の夏を迎え、またその芽が出てきたと思ったのだけれど、何故か以前あったものとはまったく別物の植物が生えてきたので、どうしてだろう?と、不思議に思っている。

毎朝、起きがけにモビとお散歩をするのは私。朝食前にモビに薬を飲ませるのはエドソン。朝食後に野菜畑に水をやるのはエドソン。モビに食事を作って朝、昼、晩と与えるのは私。モビが用便やお散歩のために家を出たり入ったりする際、彼の足を拭いてアルコールで消毒するのは私。夕方、モビとお散歩をするのはエドソン。夕食前にモビに薬を与えるのはエドソン。夜寝る前の用便にモビを連れ出すのは私。夜中にモビがベッドから起き出して体をパタパタさせてベッドに戻る時、毛布をかけてやるのはエドソン。そして、モビの体調が良くない時に、何の薬を与えるかを決めて、モビに飲ませるのはエドソン。別にふたりで話し合って決めたわけではないけれど、何となくこんな感じで自然に役割分担している。それ以外のことはその都度やはり何となくどちらか都合のいい人がやっている感じだろうか?そして、昨日の朝もいつものようにエドソンが野菜畑の水やりをしてくれ、黄色のベビートマト2つを収穫してきてくれた。ここで初めてのベビートマトの収穫!やったあ~!

午前中、洗濯物を干した後、私は土曜日にジョゼが植えてくれたアメンドインに水やりをした。そもそもアメンドインを植えてもらったのは、週末からずっと降水確率が80%と高く、雨が降るからちょうどいいタイミングだと思ったのだけれど、期待に反して雨雲が近づいて来ても、ここよりもずっと南を通過して行ってしまい全然雨が降らない。そのため、毎日水場とアメンドインを植えた場所とを何十回も往復して水やりをするはめになってしまった。トホホ・・・昨日も、すべてのアメンドインへの水やりを終えたら12時半になっていた。家に戻るとエドソンが台所でお昼の仕度をしてくれていた。珍しいこともあるもんだ。気が向いた時に、晩ご飯を作ってくれることは時々あるけれど、お昼ご飯というのは初めてではないだろうか?メニューは茹でたニンジンとブロッコリーに、ベビートマトとスライスハムを混ぜて、マヨネーズとバルサミコ酢少々で和えたヘルシーなもの。収穫したばかりの黄色のベビートマトも入っていた。そして、マンゴージュース。エドソンに感謝。

昨日の午前3時前頃から雷が鳴り始め、激しい雨が降り出した。遠くで雷が鳴り始めると、まずモビが目を覚まし、次にエドソン、そして、最後にエドソンが起き出したのに気づいて私が目を覚ました。エドソンがブレーカーを落として、怖がるモビをベッドに戻し、私たちもベッドに戻ったのだけれど、その嵐が通り過ぎるまでの1~2時間、エドソンとモビはいつの間にか眠っていたけれど、私は眠れなかった。夜が明けてからも頻繁に雷が遠くで、また近くで聞こえ、時々雨が降る1日になった。 昨日の夕方のエリカとルーカスのレッスンの際、この嵐のことを話題にしたら、ルーカスは目が覚めてしばらく眠れなかったけれど、エリカはまったく気づかずグースカ眠っていたと言って笑っていた。次の写真は、昨日の午後2時半を回った頃の西の空。こういう黒い雲が時々通り過ぎては雨を降らせた。

モビは雷が嫌いなので、不安で落ち着かない1日を過ごした。午前も午後もいつもの居間のドアの前ではなく、ワークスペースで仕事をするエドソンの足元で過ごしていた。午後4時前頃、風が止んだので、居間の横のドアを開けて、モビのベッドを移動させたのだけれど、遠くで雷が聞こえるものだから、結局、毛布を引きずって、私のワークスペースの足元に来て、座り込んでしまった。次の写真は、ドアの前に移動したものの、「ここは嫌だなあ・・・どうしよう・・・」と考えているモビ。

我が家の菜園では、今のところ成長が早く、放っておいてもできるレタス、ルッコラ、ネギ、バジルの収穫がある程度で、それ以外のものはまだ収穫まで至っていない。ミニトマトは木が成長してきているけれど、トマトの実は先日2個収穫できたのみ。これらはすべて苗を買ってきて植えたもので、種を蒔いたものは、コウヴィとオクラは元気に育つのだけれど、その他はなかなかうまく芽が出てこない。野菜作りなどまったくのド素人の私たちだから仕方ないけれど、無農薬で自分たちが育てた新鮮な野菜が食べられることを楽しみに手探りしている。次の写真は、昨日現在の我が家の野菜畑。

次の写真は、小さな白い実を付け始めたカリフラワーのひとつ。果たしてこれがちゃんとした大きさのカリフラワーに成長するかどうか、日々楽しみに待っているところ。

ニッケイ新聞2012年10月4日付けから、『ブラジル文学に登場する日系人像を探る2=ゼリア・ガタイの優しい視線=『Casa do Rio Vermelho』の「ぶらじる丸」=中田みちよ』という3回の連載記事が掲載された。『ジョルジ・アマードについて最近調べなおしたことがありました。そのときに、アマードを語るなら伴侶であるゼリア・ガタイ(Zelia Gattai、1916―2008)も知らなきゃと、はじめてゼリアの本を読みました。まあ、彼女は日本風にいうなら随筆家です。それから写真家。』という文章で始まるこの連載、おもしろかったので、以下にリンクをはってみた。

この連載記事のサイトは、こちらへ。

ブロッコリーの葉はコウヴィ同様、あるいはそれ以上に栄養価が高く、コウヴィとまったく同じように食べることができる、とエドソンが言うので、ブロッコリーの葉を千切りにして、玉ねぎとにんにくのみじん切りと一緒にオリーブオイルで炒めてみたら、本当にコウヴィの炒め物と変わらない感じになった。次の写真は、畑で成長しているブロッコリー。真ん中に小さな花のような実のようなものができつつある。これがちゃんと実を結ぶかどうかはまだわからないけれど、この元気のいい葉が食べられるのであれば、コウヴィ同様モビの食事に混ぜ、私たちの食事にも使うことができるので、それだけで何だかありがたい。

ブロッコリーの葉はコウヴィの葉よりも緑が濃く、コウヴィよりも虫食いが少なくてきれい。最近だいぶ葉を取り尽くしてしまったコウヴィが元気を復活するまで、ブロッコリーの葉を食べることにした。次の写真は、収穫して洗ったブロッコリーの葉。

昨晩は、エドソンがご飯にブロッコリーの葉と鶏のささみを加えたハーブライスを作るというので、私が下ごしらえをし、エドソンが味付けをして、ハーブチキンライスのできあがり。冷や奴と大豆と野菜のサラダを添えて、ごくごくシンプルに。でも、おいしく出来上がり、エドソンは自画自賛していた。

数ヶ月前、ボトゥカトゥから午後戻ると、庭の桜の木の側に、ほぼ枯れ草で被われた壊れたカートが置いてあり、何故ここにこんなものが?と、不思議に思ったのだけれど、後で、エディの家でたくさんいろいろな花を咲かせていてキレイだったから、うちの庭に置いた方が映えると思ったということで、エディが持って来たということがわかった。でも、何しろ枯れているのでエドソンは「こんなものどけよう」と言っていたけれど、「まあいいじゃない」と、ほっておいたら、このところの雨で青々とした草が生えてきた。エドソンは相変わらず「これはみんなただの雑草だ」と言っているけれど、私はどんな花が咲くのか見てみたいと思い、ブラキアーリアだけは取り除いて、その他はそのままにして様子を見守っている。

このところの雨で、ハイビスカスの足元に芽を出していたマーガレットや、アメンドインが次々に黄色い花を咲かせ始めた。次の写真は、ハイビスカスガーデンを西から東に向けて撮ったもの。右手奥にまだ未完成のシュハスコ小屋と、その後ろに野菜畑の柱とネットが見える。そのまた奥のお隣との境界に沿って植えたセドリーニョやグレヴィーリャがだいぶ大きく育ってきている。

先月食事に呼んでくれたお返しに、昨晩パウラとジャイミを夕食に招待した。パウラはパーディーニョの町で薬剤師のお兄さん(グスターボ)と一緒に薬局をやっている。それで彼女のご主人のジャイミとジャイミのお父さんだけでなく、お兄さんのグスターボと彼の奥さんも一緒に招待した。グスターボの奥さんは公証人役場で働いていて、エドソンは何度もお世話になっているのでよく知っているのだけれど、私はグスターボも奥さんも昨日が初めてだった。次の写真は、到着後居間でおしゃべりをしているところ。6人全員をカメラに収めたかったのだけれど、右側のパウラとジャイミは収まりきらなかった。この写真を撮っている時は気づかなかったのだけれど、エドソンの足元にいるモビ がカメラ目線で写っている。

料理を出して、みんなで食卓を囲んだところ。左から時計回りに、グスターボ、グスターボの奥さん、パウラ、ジャイミ、ジャイミのお父さん、そして、背中を見せているのはエドソン。ジャイミは食べることが好きらしく、何でも食べそうだけれど、その他の人たちは変わったものは食べないかもしれないので、メニューは無難に、ローストポーク、サラダ、きゅうりとわかめの酢の物、ウルクンとローズマリーのご飯。デザートはブラウニー。

上の写真を撮った後、「次は私があなたを撮ってあげる」と言って、パウラが撮ってくれた。

以下は、ニッケイ新聞2012年10月12日付け「コラム 樹海」からの転載。ちなみに、この労働者党(PT)の幹部が次々に有罪判決を受けているというのに、サンパウロの市長選には大して影響しなかったようで、28日(日)の決戦投票の結果、フェルナンド・ハダジ氏(労働者党、PT)が選出され、ジョゼ・セハ氏(ブラジル社会民主党、PSDB)は沈んでしまった。

『ジルセウ官房長官(当時)、ジェヌイーノPT党首(当時)らがメンサロン裁判で有罪判決を受けたことは、伯国史に残る画期的な出来事だ。与党幹部が深く関与した汚職事件を、与党の大統領が指名した最高裁判事が有罪判決を下す意味は大きい。これは司法の独立を如実に示すものであり、伯国民主主義の成熟度合いを表す好例だ▼特に注目したいのは、最高裁初の黒人判事にして、同裁判で責任判事という重責を担ったジョアキン・バルボーザ氏の存在だ。ミナス州パラカツー生まれで、父親はレンガ職人、母親は文盲。貧困階級の出身で、8人兄弟の長男だ▼両親が離婚した後、16歳で単身ブラジリアへ出て働きながら公立高校を終えた苦労人。ブラジリア大学法科を卒業後、パリ大学で博士号を取得、仏語、英語、独語、スペイン語が堪能という秀才中の秀才だ▼実は歴史上ほかに2人のネグロ最高裁判事がいるが、Veja誌03年5月14日号は「ムラート」(黒人との混血)と表現しており、「まったくの黒人」は初のようだ▼03年に就任したルーラ大統領は「聖州人、北東伯人、黒人」を一人ずつ最高裁判事に任命しようと決めていたと同誌にはある。まさに彼を大統領に押し上げた有権者勢力そのままだ。聖州人にはペルソ氏(4月まで最高裁長官)、北東伯人にはブリット現長官、そして11月から長官になるバルボーザ氏だ▼奇しくもルーラが指名したこの3人がメンサロン裁判の中心人物だった。自らの政権の腹心が次々に裁かれることで、司法責任者を選ぶルーラ元大統領の目が確かだったことを証明したのは、どこか皮肉だ。(深)』

モビは敷物が大好き。自分のベッドが側にあってもなくても、私たちの動きに合わせて自由に自分がいたい場所に一番近い(つまり、私たちに一番近い)ところにある敷物の上を転々としたりする。玄関の敷物、台所のガスレンジの前の敷物、寝室の敷物、客室の敷物、シャワールームの中の敷物(ここは本当は入ってはいけないのだけれど・・・)と言った具合だ。たまにタイルの床に直接坐ったり伏せったりするけれど、大抵は敷物の上にいる。先日は、私がストレッチをしようと、納戸からヨガマットとタオルを出して居間の床に置いて準備をしてから、寝室のカーテンを締めに行って戻ると、それまでいつものドアの前のベッドにいたモビがヨガマットの上に伏せっているので写真に撮った。「もし、も~し、君がそこにいたらストレッチができないでしょう。ちょっとどいてくれる?」と言うと、ドアの前の自分のベッドに戻ってくれた。どうもこのヨガマットかタオルが好きなようで、これを敷くと必ずやってきて坐ろうとする。

今日は、モビを大学病院に連れて行く予定だったのだけれど、昨日の朝、ドトー・ジョアオンから電話があり、今後のモビの治療について私たちと話し合う予定の教授が、会議か何かで今日は留守にするので、予定を1日早めることはできないか?と連絡してきた。それで、昨日の午後の診察が再開される2時前に大学病院に到着するように出かけて行った。これまでにないほどたくさんの患者犬や猫で外科はごった返していた上、昨日のボトゥカトゥの最高気温は34度と暑く、待っている1時間半近くは暑くて参った。ようやく呼ばれて、手術中のドトー・ジョアオンの代わりに、ドトー・レオナードと女性教授と数人のインターンの人たちに囲まれて、いろいろ話し合った。今年前半に行った2度目の抗ガン剤治療は、ガンのしこりがほぼ消える効果があったけれど、今回3度目の治療は何故か薬が強い薬に変わり、モビの免疫システムを低下させる副作用が出ている一方で、ガン細胞自体を縮小する効果は出ていないのに手術をすると言う。でも、この状態で手術をすると、耳を切り落としたり、皮膚移植をしたりしなければならないことになる。それでエドソンが手術をしてもガンを完全に取り除けるわけではなく、手術により耳を失ったり、その他モビの生活の質を落とすようなことになりかねない処置は望まない。とにかくモビの生活の質を落とさないように、できるだけガンと共存して行く方向の処置を望むということを伝え、何とか合意に至った。今回のことで、大学病院は獣医師のタマゴを育てるところなので、患者にとって一番いいことを考えるというよりも、どんな手術や経験をインターンやレジデントにさせてやれるかということの方に重点を置く傾向にあるような印象を持った。私たちにとってモビは家族であり、子どものようなとても大事な存在だけれど、モビにとても優しい大学病院の先生たちにとってさえ、モビはただの犬でしかないのだろうなと思った。