以前、まだ下のガレージでの仮住まいをしている時に、日本に一時帰国した際、ブラジルでは手に入らない野菜の種を何種類か持って帰っていたことを思い出し、見てみると、かいわれ大根の種があり、これは季節を問わず、家の中で簡単に栽培できるとあったので、説明通りに種を撒いてみた。もめん豆腐の入っていたプラスチックのケースを利用して、エドソンが買ってきてくれた木綿の糸くずのようなものを敷いて、水を含ませ、種を撒き、3日ほど新聞紙をかけて陽があたらないようにして、3日目に見てみると、ちゃんと発芽していた。次の写真は、種を撒いてから3日目に発芽した状態。

次の写真は、発芽から1週間経った今日現在の状態。毎日かいわれが成長する様子を見ていて、小学校の理科の植物観察をしているような、何だかワクワクとした気分を味わっている。

以下は、ニッケイ新聞2012年7月20日付け「コラム 樹海」からの転載。イタリア系の人たちはブラジル生まれでもイタリア国籍を与えられるという。日本は日本で暮らす外国人に選挙権を与えようなどと考えるくらいなら、せめて日本生まれの人たちに二重国籍を認めてもいいのではないかと思う。ちなみに、ブラジルでは外国人でも土地を購入できるけれど、購入できる土地の広さには規程があり、農業をするような広い土地を購入することはできない。

『「日本で生まれたんだから、故郷に帰るのは当たり前でしょう!」。その戦後移住者の帰化人は日本に帰る際、在聖総領事館で一般ブラジル人とまったく同じ扱いを受けてビザを取得した上で、成田空港の入管でぞんざいな扱いを受けたとき、思わずそう怒鳴ったと聞き、考え込んだ。入管職員は「その通り」と一見同意する振りをしながらも「でもここは日本。あなたはブラジル人だから日本の法律に従ってください」と慇懃無礼に言い放ったという▼このような辛い経験を持つ帰化人は実に多い。戦前から日本移民が多い地域に入った戦後移民は特に、伯国法上、帰化しないと農地の所有が認められず、泣く泣くそうした人が山ほどいる。移住地では元々9割が日本人所有だった場所もあり、伯国法令を遵守して農業をするには、それ以外に選択肢がなかった▼伯人になりたくて帰化したのではなく、この国で日本移民として生活するために仕方なくそうしたに過ぎない。本人にすれば「日本人であることを辞めた」つもりはまったくない。おそらく日本の日本人の多くは、「日本国籍」と「日本人」という言葉を混同している▼帰化人は「伯国籍」だが、「日本民族」であることに変わりはないと思う。たとえばユダヤ民族には米国籍もイスラエル国籍も伯国籍もいる。「○○国籍」=「○○民族」という単純な認識では、複雑怪奇な国際情勢は理解できないだろう▼国籍を越えて民族は団結できるはず。帰化人に対して「ブラジル国籍の日本民族」として中間的な扱いはできないものか。「国籍と民族は別」という観念を日本の人にも理解して欲しいものだ。(深)』

昨日は午後から家の南側の三角地帯と、東側にある木々の根元に牛糞をまく作業をした。カートで何度も何度も山盛りの牛糞を運び、80本ほどある木々すべてに牛糞をまいた。2時間余りかかって何とか予定した通りの作業を完了できたので満足。この三角地帯に植えた数種類のオレンジの木は、同じ日に同じように植えたのに、成長が皆まちまちで、千差万別に育っているのはおもしろいものだなあと思い、エドソンに疑問を投げかけると、「1年を通してオレンジを収穫したいと思って、意図的に実がなる時期の異なる数種類のオレンジを植えているんだから当然だよ」とのこと。なあんだ、そういうことか・・・次の写真は、木が元気に成長して葉が生い茂り、背丈が一番高いのだけれど、オレンジの花も実もつけていない木。

次の写真は、木の背丈は低くてもオレンジの実をいくつもつけている木。

次の写真は、木はひょろひょろで、葉もほとんどないのに、花をたくさんつけている木。

ガレージでの仮住まいを脱して、上の家に移動したのが去年の8月3日。昨日の朝、エドソンとちょうど1年だねと話していて、ひょっとして私たちが法務官の前で宣誓をして婚姻届にサインしたのも8月3日だったっけ?という話になり、ケンブリッジ市役所で発行された結婚証明書の日付を確認すると、やはり8月3日だった。まあなんという偶然の一致。じゃあ、お祝いをしようということになり、昨日の夕食にはローストポークと、豆と野菜のサラダを作り、デザートにエドソンが買ってきてくれたキンジン(ココナツと玉子でできたケーキ)をいただき、ささやかにお祝いをした。

先週に続き今日もお休みの予定だったジョゼが、予定変更で手伝いに来れることになったので、いつものように朝6時起きでエドソンがジョゼを迎えに行った。そして、朝食を食べてから、久しぶりにボトゥカトゥに買い物に行った。帰る途中、農業関連の資材や野菜の種や苗を販売しているカコ(Caco )という店に行き、レタスやルッコラ、カリフラワーなど野菜の苗を何種類か買って帰った。お昼前に帰宅すると、ジョゼが作業中に毒蛇を発見して捕まえたというので、エドソンがエリゼウに電話をして、夕方、蛇を取りに来てもらった。エリゼウは捕まえた毒蛇をいつもサンパウロのブタンタン研究所に送るのだそうだ。この研究所は毒蛇の研究をしていて、血清を作っているということで世界的に有名な研究所。ジョゼはエリゼウが蛇を飼っていると言っていたけれど、実際はそうではなくて、以前、捕まえて容器に入れておいた毒蛇のことを仕事が忙しくて忘れてしまい、半年くらいして思い出したので、容器を開けて見てみたら、その蛇は死んでいないだけでなく、十数匹に増えていたことがあったんだ、別に飼っていたわけではないのだと、話してくれた。どうやら捕まえたのは妊娠していたメスの蛇だったらしく、捕まってから容器の中で出産したから増えていたということらしかった。この話で一番驚いたのは、容器の中で飲まず食わずで半年も生きていられる蛇のすごい生命力。次の写真は、今日買ってきた野菜の苗。後ろの背の高いポットの緑の葉っぱは、スーパーのパオン・ジ・アスーカーで買ったセロリの苗。このセロリ以外のカコで買った苗は、しめて12.6レアル(約600円)。

昨日は、午前中ジョゼに牛糞をまく作業をしてもらい、午後からは野菜畑の土の準備をしてもらってから、カコで買ってきた野菜の苗をエドソンと一緒に植え付けた。土をふるいにかけて、カロリナソイルと牛糞を混ぜたので、栄養満点のさらさら土になった。これなら植えた苗も元気に育ってくれるだろうと思う。次の写真は、今朝エドソンが水やりをした後の、野菜畑。この野菜が成長し、収穫し、無農薬の新鮮な野菜が食べられると思うと、今から胸がワクワク。

次の写真は、昨日の夕飯。昨日ウエノで買ってきたにがりもめん豆腐で作ったトーフステーキに、ルッコラだけでなく、台所で栽培したかいわれ大根を添えて。お久しぶりのかいわれ大根の味にうっとり。

ここでは様々な種類の鳥を見かけるけれど、セサミストリートに出てくる足が長く背の高いビッグバードを小型にしたような鳥が、数羽うちの敷地内をそろりそろりと歩きながら、虫をついばんでいる姿をよく見かける。この鳥はここで見かける鳥の中で一番大きい、というか、足と首が長く、背が高い。何と言う名前の鳥か知らないけれど、鳴くと「ハーハーハーハー」と笑っているように聞こえるので、私は「笑い鳥」と呼んでいる。金曜日の午後4時を回って、エドソンが庭の桜などに牛糞をまいてくれている時、すぐ近くの丘の上のお隣との境界線の柵の所で、杭の上に2羽、下に1羽がいて、「ハーハーハーハー」と、まるでユニゾンコールのように鳴いていたので、写真に撮った。ここは眺めがいいからなのか、この杭の上が好きらしく、よくここでこうしていることがある。

昨年のクリスマスに買った鉢植えのポインセチアの赤い葉がすべて落ちて、新しい緑の葉が出てきても、とても緑色が薄く、弱々しいので、鉢からはずして庭に直接植え替えることにした。それで昨日の午前中、エドソンが庭に穴を掘ってくれたので、カロリナソイルと牛糞を土と混ぜてその穴に戻し入れ、ポインセチアを植えた。そしてついでに、土曜日にカコで買ってきておいたラベンダーの苗10本も庭に植える作業をした。野菜の苗を売っているカコに何故ラベンダーの苗があるのだろう?と思ったら、カコにあったイングリッシュ・ラベンダーの葉は、サラダに入れて食べることができる(つまり食用になる)から、野菜扱いなのだろうとエドソンは言っていた。ああ、だから北海道富良野のラベンダー農場には、ラベンダーのアイスクリームとか、ラベンダーのクッキーとかがあったのかな?現在我が家の庭にある、フレンチラベンダーのデンタータに比べ、匂いがとても良く、強いので、これが成長するのがとても楽しみ。

パウロがパーディーニョ・ロータリークラブ会長の2期目を務めることは、だいぶ前に決まっていたのだけれど、昨晩の定例会で簡単な就任式が行われた。去年は初めての就任だったので、アグアス・ダ・セハでボトゥカトゥのクラブから主要なメンバーやガバナーなども招待して、盛大にパーティーが行われたけれど、今年は2期目ということで、普段定例会が行われるパウロの事務所でささやかに行われた。でも、いつもはとても狭いキッチンのテーブルを囲んでミーティングが行われるのだけれど、昨晩は、彼の事務所に併設するビデオショップのビデオの棚を移動させて、テーブルや椅子を置くスペースを作り、ゆったりとミーティングと、その後の会食が行われた。いつもはミーティングスペースが狭いこともあって、私は最近クラブの定例会には行っていないのだけれど、昨日は就任式と会食があるから来てと呼ばれて、モビも一緒にエドソンに同行した。次の写真は、中央が会長のパウロ。右は書記のジュニオー。左は会計のクラウディオ。

定例会兼就任式が終わり、会食の前に、プロトコール担当のジェラウド(右端の黒い半袖シャツ姿の男性)も一緒に、記念撮影。

玄関前の外階段に沿って植えたサツキの苗木に花が咲き始めたと、5月の半ばに報告したけれど、その後、ポツリ、ポツリと、あの苗木、この苗木に花が咲いたり、散ったりを繰り返していた。でも、咲くのはピンクのサツキばかりで、白のサツキは一向につぼみをつける気配がなかった。そうしたら何と、8月になって白いサツキのうちの1本がようやくつぼみをつけ始め、とうとうそのつぼみのひとつが花開いた。この木が大きく育って、ブッシュになり、長期間たくさんの花を咲かせるようになったら素敵だろうなと思う。

そして、1年以上前に、スーパーのパオン・ジ・アスーカーで買って、鉢で育てていたローズマリーの苗を、庭に移したのは1年くらい前だったろうか?ほんの10センチくらいだった苗が、今では私の胸くらいの高さまで大きく元気に成長している。1年中枯れることなく元気にしているので、鶏肉をオーブンで焼くときは、庭に取りに行き、いつも新鮮なローズマリーの枝にお世話になっている。このローズマリーが、今たくさん花を咲かせている。ローズマリーはポルトガル語ではアレクリン(alecrim)という。

車の走行距離が3万キロを超えたので、昨日はここから南西に1時間ほど行ったアヴァレのトヨタに車の定期点検に行ったきた。朝8時過ぎに出発し、予約時間の9時半前にゆとりを持って到着。車の点検整備をしてもらっている間、いつものようにトヨタの近くにある店とガーデンショップで買い物をしながら時間を潰した。いろいろな工具や部品の他に、食器や壁に飾るオーナメントなど雑多なものを売っている店では、犬を数匹飼っているため、モビを連れて行っても問題なく入れてくれるので助かる。店に入ると、いつも若い店員さんたちが数人寄ってきて、モビを撫でたりしてひとしきりおしゃべりをして行く。いろいろ買い物をした後、12時前にトヨタに戻り、支払いを済ませ、無事車を受け取る。この後、大きな道路を挟んで反対側のガソリンスタンドに併設されたランショネッチでコシニャなどを買い、車の中で軽くお昼を済ませ、その近くのシュハスコのかまどや業務用の大きな調理機材などを販売しているお店に行き、我が家のシュハスコ小屋で使うかまどの鉄板などを買った。以前この店を覗いた際は、大きなものだけで、我が家向きの小さめの薪ストーブはなかったのだけれど、今回は、ちょうどいいサイズのストーブがあったので、買うことにした。小さいといっても車のトランクには入らないし、配達もしてくれないので、後日エーナーニか誰かに頼んでトラックで一緒に取りに行かなければならない。でも、とにかくずっと探していた念願の薪ストーブが入手でき感謝。感謝。次の写真は、アヴァレのトヨタのショールーム兼サービスセンター。

我が家の南側の三角地帯の端に植えた桜は、植えて2年目の今年、初めて少し花を咲かせた。庭に植えた1年ものの桜は三角地帯の桜ほど落葉せず、つぼみをつける気配もなかったので、開花が期待できるのは早くておそらく来年以降と思っていた。そうしたら、何とこの火曜日に庭を散歩していたエドソンが、古い葉や新芽に隠れて桜の花が咲いているのを発見。エドソンが「ちょっと来て」と呼ぶので、私も外に出て見てみたら、3本の桜の木すべてにほんの少しずつ花が咲いていた。びっくりするやら、うれしいやらで、早速写真に収めた。

次の写真は、木から少し離れて撮った写真。花の数が少ないので、木から離れると花が咲いているのは見えないけれど、確かに、この3本すべてに花が咲いている。桜の花の開花時期は過ぎているので、今年は咲かないと思っていたのに、遅まきながら花を咲かせるなんて、自然って不思議だなあ・・・でも、ちゃんと咲いてくれてありがとう!

昨日、いつものように午後からエドソンがパーディーニョの町のスーパーに、週に一度の食料品の買い出しに行ってくれた。サンパウロ州ではスーパーのレジ袋の使用が禁止になって久しいのだけれど、我が家はいつも日本でも使っていた買い物用の大きな袋を2つ持参して、それに入りきらないものは箱に入れてもらって帰ってくる。昨日は、持参した買い物袋の他にプラスチックの袋が1つあり、その中にエビなどが入っていたので、「これどうしたの?」と聞くと、スーパーの近くに小さな魚屋が店開きしていたから立ち寄って、エビと、ランバリと、セント・ピーターを買って来たという。まともなワインなど手に入らなかったパーディーニョで、スーパーのひとつのパーディネンセがいいワインやチーズをたくさん置くようになり、今度はそのスーパーの近くに魚屋ができたなんて、パーディーニョの町がだんだん進化していることが、なんともうれしい。

ランバリ(Lambari)というのは、辞書で調べると、日本語ではヒメハヤとかミノウというコイ科の魚らしい。でも私は聞いたことがないので、日本名を確認してもやはりよくわからないけれど、ブラジルではごくごく普通の川魚で、どこにでもいるらしい。体調10センチほどの小さな魚なので、小アジのように丸ごと唐揚げにするのがいいかなと思う。それで、今日の夕飯はランバリの唐揚げにすることにした。

昨日の夕飯に作ったランバリの唐揚げは、やはり小アジの唐揚げのようでおいしかった。2人だけで食べるには多すぎる量があったのだけれど、おいしいのでパクパク食べて、ほんの少ししか残らなかった。頭も骨も丸ごと食べることができ、とてもヘルシー。南蛮漬けなどにもして目先を変えると、出番が増えそう。

この水曜日にアヴァレに行った際、トヨタの近くのガーデンショップでガーデン・グレヴィーリャという名前の、普通のグレヴィーリャほど背が高くならず、1年中不思議な形の赤い花(以下写真)を咲かせ、ミツバチのジャタイが好むという木の苗木を2本買って帰った。

昨日は、その2本をジョゼに植えてもらう前に、牛糞をまいた木々の周りに、その牛糞の吸収を助けるという肥料をまいてもらっていると、エリゼウがまたラズベリー、桜、柳、ピタンガ、コロア・デ・クリストなど、たくさんの苗木を持って来てくれた。それでまずジョゼに、ラズベリーの苗木12本を西側の森の側に植えてもらい、その後、ガーデン・グレヴィーリャ2本と、これもジャタイが好む白い花が咲くという木の苗木1本を家の東側に植えてもらった。ジャタイのための庭造りが着々と家の東側で進んでいる。これで植林総数は660本になった。残りの桜などを来週植えてもらうと、植林総数は684本になる。

以下は、ニッケイ新聞2012年7月28日付け日系社会ニュースにあった「パラグアイ=ルーゴ降ろし騒動の真相=クーデターか合法弾劾か」と題する坂本邦雄氏の寄稿文の転載。パラグアイのこの政治騒動は外から見ているのと、中から見ているのとは、どうもずいぶん様子が異なるようだ。この騒動に関して、「米州機構(OAS)調査団は民主主義の原則を踏み外していないと判断、同国への懲罰を避けた」そうだから、坂本氏の説明が真実に近いということだろう。

『国民は自分に相応した価値の為政者しか選ぶ事を知らない――と云う説がある。いっぺん一遍選挙で選んだ大統領を後で当てが外れたからと言って、政権中途で引きずり下ろすのは大変な事なので気を付けなくてはいけない。この度のパラグァイの〃ルーゴ降ろし騒動〃はその良い一例で、正に国民は選挙において投票権を行使はしたが選ぶ事を知らなかった結果である。

それで、パラグァイ国会は上下両院の絶対多数決でこれ迄の度重なる「行政不振」の廉でルーゴ大統領の弾劾裁判に踏み切り、憲法や関連諸法規に基きごく平穏裡に審理中だったところ、伯国リオ市で丁度(6月20日ー22日)開催されていた「国際環境会議・リオ+20」に出席中の「南米同盟」(ウナスール)のメンバー各国外相団が同会議から抜け出して、〃外交ギャング〃の如くアスンシォン市に乗込んで来た。

その口実は国会の弾劾決議に依るルーゴ大統領の〃違憲罷免〃を阻止する事であった。

そして、このミッションのリーダー格のベネズエラのマドゥロ外相は、政庁の大統領執務室でルーゴの面前で、急きょ呼び出されて来た陸海空各司令官に対し、大統領擁護の為に国軍が決起すべく、テーブルを叩いてまでそそのか唆したと云う。

内政干渉にも程があり、もちろん軍部はソッポを向いた。外相ミッションに有るまじき立ち振る舞いだったこの〃外交ギャング団〃は国会の弾劾決議を知るや、負け犬の様に尻尾を巻いてこそこそと立ち去ってた。そもそもこのルーゴ弾劾は政治的な処置であり、不信任案に基く典型的な大統領インピーチメントであって通常の司法裁判ではないのである。

わざわざアスンシォンに足を運んだウナスール外相団は、被弾劾者の弁護に充分な時間の余裕を得るべく努めた。でも、パラグァイ国会は冷静に合憲法定プロセスに依る大統領弾劾に必要な多数決票数を集め、一挙にルーゴを更迭して仕舞った。問題にされたのは電撃的に為された弾劾決議だが、現行憲法に一字一句たりとも違反はしない透明な合憲処置であった。

当然、憲法が定める継承順位に従って、フェデリコ・フランコ副大統領が昇格し、正式に第48代目の大統領に就任した。同じく、国会は青党のオスカル・デニス参議員をフランコの後任副大統領に任命した。

ところがこの後、亜国のメンドサ市で行なわれた(6月28日ー29日)メルコスール首脳会議では、正会員国パラグァイの出席がないままで、次期全国総選挙で選ばれる新立憲大統領が就任するまで(2013年8月15日)、現フランコ政権を認めず、かつその会員資格停止が採決された。

なお、これ迄にパラグァイが執拗に反対して来たベネズエラのメルコスール正会員としての加盟が承認された。このベネズエラの正会員国の資格公認は7月31日にリオで開催予定の特別首脳会議において正式に発表される筈である。

更に、南米同盟(UNASUR)、米州ボリバル同盟(ALBA)、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)も揃ってパラグァイ国のフランコ新政権を認めず、そのメンバー資格停止を決定した。但し、これは経済制裁ではなく、フランコの〃クーデターに依った違憲政権〃に対する懲罰であって、パラグァイの国民が対象ではないと、訳の分からない理由付けをしている。

もっとも、目下四面楚歌の如きパラグァイ情勢の実態をつぶさに査察する為に今月の1日から3日にかけて、インススルサ事務総長を団長とするOAS・米州機構のミッションが来パし現政府、前政権関係者、政財界、社会団体等々、全ての意見を公平に、かつ詳細に聴取し、当初とは異なる好印象を受けてワシントンに帰任した。

米州機構はパラグァイに資格停止やその他の制裁を加えるのは不条理だと云う意見の様である。なお目まぐるしい話だが、この15日(日)にはEU・欧州会議のドイツ、スペイン、フランス、ポーランド等の代表8名からなるミッションが先のOAS・ミッションと同様にルーゴ更迭の事情調査に来訪したが、フランコ大統領は大歓迎だった。

この結果、ルーゴ前大統側にかたよった固定観念を―良識が勝るならば―EU・ミッションもかなりその認識を見直さざるを得なくなるのではと思われる。』

現在、我が家の庭で咲いているハイビスカスの写真をひとつひとつ撮ってみた。ハイビスカスはやはり夏の花なので、冬の間は花の数が少ないものの、それでも毎日花を咲かせて、庭をカラフルに彩っている。まず、一番元気な赤のハイビスカス。他の色のものよりも木の数が多いこともあって一番目立っている。

次に、同じ赤でも、赤い色が濃く、花びらが八重のハイビスカス。

さらに、同じく花の色は赤いのだけれど、花びらが開かず下を向いて咲くハイビスカス。

薄ピンク色のハイビスカス。

同じく薄ピンク色でも、花びらが八重のハイビスカス。

ピンク色が少し濃く、花びらの状態が普通のものと異なり、渦巻き状のハイビスカス。このピンクのハイビスカスは、花びらが八重になって咲いているときもあるので、これはひょっとして突然変異?

そして、ちょっと変り種のオレンジ色と黄色のハイビスカス。

この月曜日、日系二世のセージオから久しぶりに連絡があった。年金機構から文書が届いたのだけれど、理解できないから私に見てほしいということだった。いつでもどうぞとエドソンが返事をし、その日の午後、その文書を持って、セージオがやって来た。どうやらこの文書が届く前に、年に一度の現況確認の通信書簡が届き、同封のハガキに必要事項を自分で記入して返送したまでは良かったのだけれど、海外在住者の場合、日本人なら日本総領事館の在留証明書を、外国籍の人の場合、居住を示す公的機関の証明書を添付する必要があったため、その証明書を追加送付するようにという連絡文書だった。つまり、証明書を送れば済むことで、問題が発生したわけではなかったため、セージオはほっとして帰って行った。

この件で思ったこと。まず、現況確認の文書はどうも年金受給者に一律自動的に発送される印刷物のようで、海外在住者の場合は同封のハガキを返送するだけでなく、上記の証明書の添付が必要という記述は特にないようだった。この通信書簡が海外在住者にちゃんと対応したものだったなら、再度の文書連絡という無駄は起きなかったのではないだろうか?何故、最初から現況確認の通信書簡に、海外向けの場合はそれに対応した文書を同封しないのだろう?しかもセージオが受け取った証明書の追加送付を要求する文書ですら、ブラジル在住のブラジル人宛に送られたものなのに、日本語と英語の文書だけで、ポルトガル語での説明はなかった。これではセージオに理解できるはずもなく、何とも不親切。2008年のリーマンショック以降、25万人くらいの日系人が日本からブラジルに戻ってきたと言われている。セージオはこれよりも前にブラジルに戻ってきているのだけれど、それらの人たちも含め、これらの人たちの中には、日本の永住権を取っていても、図らずもブラジルに戻らなければならなかったような人もたくさんいるだろうから、決まりきった文書くらいポルトガル語の訳文を用意してもよさそうなものだろうに。

そして、さらに私が年金を受け取れる年齢になったら、毎年、年に1度この現況確認の証明をするために、はるばる車と高速バスと地下鉄を乗り継いで、片道3時間以上かかるサンパウロの総領事館まで行って、在留証明書を出してもらわなければならないということを知り、年を取り、体が不自由になり、外出が思うにまかせなくなったらどうなるのだろう?と、不安になった。

この火曜日に、うれしい発見があった。昼食を終え、エドソンが下のワークショップに戻ろうと、玄関を出たと思ったら、すぐに戻ってきて、私にダイニングルームの窓のところまで来てという。何だろう?と思いながら、ダイニングルームの西側の窓辺に行くと、下の花壇に白い大きな花が咲いているのが見えた。「えーっ!昨日はこの花咲いてなかったよ~」この緑の葉の植物が何なのかまったく知らずに、ここに植えていたのだけれど、こんな大きなきれいな花を咲かせるなんて、何ともうれしい驚き。この花は日本の花屋さんで見たことがある。何という花だろう?

同じく、この花壇で花を咲かせている植物があるので、その写真も撮ってみた。このタイプの植物をここに4本植えているのだけれど、そのうちの2本が今、こんなふうに花を咲かせている。

ニッケイ新聞2012年8月1日付けから、「『汚れた心』8月公開=アモリン監督に聞く」という3回の連載記事が掲載されたので、以下に紹介しようと思う。ブラジル日系移民の歴史、ひいては日本人としてのアイデンティティを考える際、避けては通れない出来事だけれど、タブー視されて、正面から見据える機会がとても少ないのも事実。こういう映画が作られるようになったのは、時代のお陰だろうか?この映画ぜひ見てみたい。でも、この田舎町にいては見る機会はないだろうなと、残念に思う。日本でDVDが発売されないかなあ・・・?そうしたら、兄に買って送ってと頼むのだけれど・・・

『「パンドラの箱」のようにコロニアのタブーが詰まった勝ち負け抗争を、なぜかブラジル人監督が映画化した。その名も『汚れた心』――。映画の冒頭では、現代日本ではほぼ使われなくなった言葉「国賊」が筆書きされ、知る人ぞ知るツッパンの「日の丸事件」をそのまま映像化したようなシーンで始まる。映画の前半は、まるでマリリア周辺のパウリスタ延長線の植民地を舞台にしたようなリアルな情景描写が続く。勝ち負け抗争をなぜブラジル人が映画化したのか。ヴィセンチ・アモリン監督(45)へのインタビューを中心に、この映画の意義を考えてみた(深沢正雪記者)。

(上)=勝ち負け描いた異色作

(中)=「弾圧から抗争生まれた」

(下)=移民通して世界的課題問う』

この連載記事のサイトは、こちらへ。

先日ダイニングルールの下の花壇に花を咲かせた白い花の写真を掲載して、花の名前は何というのだろう?と書いたら、それを読んだグアムに住む友人が、カラ(Calla)という名前だと教えてくれた。早速、インターネットで調べてみると、日本語ではカラーとなっていた。南アフリカ原産の多年草で、水湿地に自生するとあった。色は白が一般的なようだけれど、赤や黄色や紫色などもあるようだ。

エドソンの仕事の同僚で、私の英語のプライベートレッスンの生徒さんでもあるハファエウと、彼のガールフレンドのマイーラは共に、8月が誕生月らしく、今年は合同で誕生会をするから来て、と2週間ほど前、レッスンが終わった後、口頭で招待してくれていた。それから1週間ほどしてメールで、招待状と会場への道順を示した地図を送って来てくれた。以下は、その招待状。É nosso aniversário. Venha comemorar conosco!!!とあるのは、英語にすると、It is our birthday. Come celebrate with us!!!つまり、私たちの誕生日だから、来て一緒にお祝いをしてというような意味。それで、今晩はモビも一緒に彼らのバースデー・パーティーに、ボトゥカトゥまで出かけて行くことになった。

昨晩のパーティーは7時半からで、会場はボトゥカトゥのセントロではなく、モビがいつもお世話になっている大学病院の近くなのだけれど、初めて行く場所なので少し早めに家を出た。地図はちゃんと印刷して持参したものの、やはり近くまで行って道に迷い、会場に到着したら7時15分だった。でも、会場には電気が付いておらず、駐車場にも1台しか車がとまっていない。会場横のシュハスコのかまどのところで作業をしていた人にエドソンが確認すると、間違いないようなので、車から降りて少し待っていると、ハファエウとマイーラが到着した。その後少しして、次々に参加者が車を連ねるようにやってきた。次の写真は、パーティー会場の様子。総勢60人余りの人たちが集まり、ノートパソコンをつなげたスピーカーから音楽が流れる中、みんなわいわいがやがやとビールやソーダを飲みながら食事の準備ができるのを待っている。

この辺のパーティーは、個人の家でも、こういう貸し切りの会場でも、一番簡単で安上がりなシュハスコと相場が決まっていて、セルフサービスで食事をするのだけれど、その食事がなかなか出てこず、ようやく始まったのは、9時をだいぶ回ってからだった。何とものんびりブラジル風。次の写真は主役のハファエウ(30歳)とマイーラ(27歳)。合同誕生会もいいけれど、ふたりはいつ結婚するの?

次の写真は、ハファエウのお兄さんとお母さん。お兄さんはハファエウとだいぶ年が離れているけれど、とてもよく似ている。彼らに会うのはこれが2回目。

次の写真は、バースデーケーキの前のハファエウとマイーラ。大きなケーキの上にふたりの年齢をかたどったろうそくだけでなく、花火のようなものが立っていて火を吹いている。

バースデーケーキのテーブルの前に集まって、「パラヴェインス パラ ヴォセイス・・・♪♪♪」と、ブラジル版ハッピーバースデーの歌を歌いながら、はやし立てる参加者たち。

次の写真は、今回初めて知り合って、話をしたレティシアとエジミウソン。エジミウソンはエンジニアで、エドソンが作ったシステム管理ソフトを使っている顧客のひとりなので、ハファエウやエドソンとは付き合いがあるのだそうだ。そのガールフレンドのレティシアはサンパウロ州立大学農学部の修士課程で勉強中の農業エンジニア。日本語をほんの少し話すので、お父さんかお母さんが日系なのかと聞いてみたら、まったく日系とは関係ないのだけれど、10代の頃から日本とか日本語に興味があって、少し日本語学校に行って勉強したことがあるのだと言っていた。私の下手なポルトガル語でいろいろ話していると、お互いに英語が話せることがわかり、「なあ~んだ、じゃあ、英語で」と、一気に盛り上がっておしゃべりをした。

以下は、インターネット上で見かけた週刊ポスト2012年8月31日号の記事2本からの転載。韓国は恨(ハン)の国。このような国とどう付き合って行けばいいのだろう・・・?

竹島問題 五輪で世界が韓国の異常さを感じている今こそ好機

歴史を繙けば、竹島が日本固有の領土であることに疑いの余地はない。1905年に日本領土編入を正式に閣議決定。1910年に韓国を併合したときも、併合以前からの日本領として朝鮮総督府の管轄には入らなかった。

人気の竹島観光の玄関口でもある韓国領の鬱陵島(ウルルンド)には「独島博物館」がたてられているが、博物館の展示物には意図的に改竄された資料もある。江戸時代に鬱陵島で起きた日本人と朝鮮人との争奪戦も、あたかも竹島で起きた史実のごとくジオラマで再現しているのだ。

こうした捏造された史実を多くの韓国国民が信じ込んでしまっているのだから始末が悪い。

「作文教育といって、小学校では『独島は韓国のもの』という題で作文を書かせる。独島は愛国のシンボルだから、日本がどんな主張をしようが関係ない。老若男女すべてが関心を持っている話題であり、韓国人にとって元気が出る、闘争心を湧かせる話でもある」と話すのは産経新聞ソウル駐在特別記者の黒田勝弘氏だ。

李大統領の竹島訪問を受け、日本政府は国際司法裁判所への付託を呼びかけているが、韓国側は応じようとはしない。その理由について、東海大学海洋学部教授の山田吉彦氏が解説する。

「韓国政府が応じないのは、竹島問題が解決しては困るからです。韓国にとって竹島は国内問題で、反日の象徴である竹島を持ち出すことで国内の不平不満を日本に向けさせることができる。

例えば、私が4年前釜山と対馬を結ぶ民間のフェリーに乗ったとき、全座席のヘッドレストのカバー部分に竹島の写真とともに韓国語で『独島はわが父』の文字がありました。ハングルですから日本人には読めません。最初から日本人にわからせようという気はなくて、国内向けのパフォーマンスなんです」

繰り返すが、こういった行為を繰り返すことは、韓国が自らの主張に自信の無いことの証左でもある。だが放置しておけば、嘘が既成事実化されてしまいかねない。日本も国際世論に強く訴えるなどの対応が必要だろう。ロンドン五輪を通じて、世界が韓国の異常さを感じ始めている今こそ、その好機かもしれない。

「竹島は日本の領土」を証明する動かぬ証拠が鬱陵島にあった

韓国の主張の矛盾が一目瞭然(韓国の古地図「八道総図」)

撮影■山本皓一

8月10日の李明博大統領の竹島(韓国名・独島)上陸にはじまり、翌日のロンドン五輪の男子サッカー日韓戦では韓国代表選手が「独島は我が領土」とメッセージを掲げ、さらに13日には韓流スターたちが、領有権主張運動として「独島まで220km」のリレー水泳を敢行。かようにエスカレートする韓国の独島パフォーマンスだが、国際社会からは、「平和の祭典」である五輪の空気を読めないのかと大ヒンシュクを買っている。

だが、そもそも韓国が声高に主張する領有権も歴史を辿れば、その主張に根拠のないことが分かる。

例えば、140年前の世界がどう見ていたか。1872年にドイツで作製された地図では、竹島と朝鮮半島の間に日韓の境界線が引かれ、竹島は日本領と認識されていたことがはっきりと分かる。

その他にも、19世紀末~20世紀初頭のヨーロッパ諸国が作成した地図では竹島が日本領と記載されている例が複数確認されている。

さらに、決定的な物証がある。現在韓国には、竹島の西側に位置する韓国領・鬱陵島に「独島(竹島)」に関する資料を展示する独島博物館がある。そしてここに「竹島は日本の領土」を証明する動かぬ証拠があったのだ。

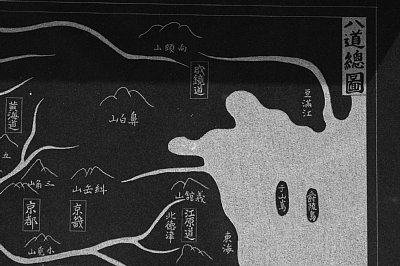

博物館屋外に韓国の古地図を彫った石碑がある。それは15世紀末に李朝皇帝の命で作られた朝鮮全図「八道総図」だ(写真)。

そこに記載される「于山島」こそ現在の竹島だと、韓国は領有権を主張してきた。ところが、位置を確認するとおかしな事実が浮かび上がる。

本来、竹島は鬱陵島の東に位置するはずだが、この石碑地図では、正反対の西に位置しているのだ。到底、于山島が竹島とはいえないのである。

この博物館を取材したフォトジャーナリストの山本皓一氏はいう。

「博物館内には同じ八道総図をもとにしたはずの立体地図が展示されていますが、石碑の地図と逆の東に于山島の位置が変わっている。于山島と鬱陵島の位置関係が逆なのは都合が悪く、地図を改ざんした証拠です。同じ博物館の内外でまったく異なる地図を展示する矛盾を平然と続けているわけです」

この立体地図、一度は“撤去する”と発表されたにもかかわらずいまだ展示されたままだという。

以下は、インターネット上で見かけた2012/08/12 23:29付け産経新聞の記事からの転載。

尖閣諸島の歴史 「固有の領土」である2つの根拠

尖閣諸島(沖縄県石垣市)をめぐっては、日本固有の領土であるにもかかわらず、中国や台湾が領有権を主張し、周辺海域では領海侵犯が繰り返されている。平成22年9月の中国漁船衝突事件では、中国人船長を逮捕、起訴をめぐり、日中間の外交問題に発展した。日本の主権を明確にするため、東京都の石原慎太郎知事は今年4月、尖閣諸島を購入する意向を表明、政府も国有化に動き出した。尖閣諸島の歴史や日本の立場と中国、台湾の主張を検証し、今後を展望する。

政府は尖閣諸島について「日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり、現にわが国はこれを有効に支配している。解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しない」との立場だ。

その第1の根拠は「1885(明治18)年から日本政府が現地調査を行い、尖閣諸島が無人島であるだけでなく、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で、95(同28)年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って、正式に日本の領土に編入した」(政府見解)ことだ。

政府はこれは国際法上の「先占」にあたるとしている。先占とは「いずれの国家にも属していない地域を領有の意思をもって実効的に占有すること」で、国際法では国家が領有権を取得する方式として割譲や併合などとともに認められている。

その後、政府は明治29年9月、尖閣で事業を展開していた実業家の古賀辰四郎氏に魚釣島など4島の30年間無償貸与を決定。辰四郎氏は尖閣諸島に移民を送り、鳥毛の採集やかつお節の製造などを行った。大正7年に辰四郎氏が死去した後は息子の善次氏が事業を継続、昭和7年には4島が有償で払い下げられた。昭和15年に善次氏が事業継続を断念し、無人島となったが、政府はこの間の事実をもって「日本の有効な支配を示すもの」としている。

政府が第2の根拠としているのが第2時大戦後、1951年(昭和26年)に締結、翌年発行したサンフランシスコ講和条約だ。同条約第2条には、日本が日清戦争で清から割譲を受けた台湾と澎湖諸島を放棄すること、第3条には北緯29度以南の南西諸島などは日本の主権を残して米国の施政下に置くことが明記された。

政府はこれに関し、尖閣諸島は「日清戦争で割譲を受けた台湾と澎湖諸島には含まれていない」とし、「歴史的に一環して南西諸島の一部を構成している」との見解だ。米国の施政下でも琉球列島米国民政府や琉球政府によって、標杭や領域表示板の建設など実効支配が継続されてた。

その後、尖閣諸島は1971(同46)年に署名、翌年発効した日米両国の沖縄返還協定に伴い、日本に返還されたが、政府は同協定第2条から「返還された地域に尖閣諸島が含まれている」としている。その後、現在に至るまで政府は「尖閣諸島は日本が有効に支配しており、日本固有の領土」との立場だ。

毎週金曜日の決まりごととして、エドソンに買い物リストを渡してスーパーに買い物に行ってもらい、リストの買い物以外にも、その日店にある果物をみつくろって買って来てもらうことにしている。先週は、アボカドとミカンと洋ナシを買って来てくれたのだけれど、その洋ナシの皮が、見慣れている薄黄緑色ではなく、リンゴのように赤いものだったので、こんな色のナシもあるのかと、ちょっとびっくり。

私のかいわれ大根の栽培が成功したので、今度はエドソンが台所で大豆の実験栽培を始めた。小さな植木鉢に土とカロリナソイルを混ぜて入れ、大豆を4つほどまいた。しばらく様子を見ていたのだけれど、なかなか芽が出てこないので、ダメなのかな?と思い始めた頃、2つ芽が出てきた。

この2つの芽は、ひょろひょろと成長し始めた。でも、もう2つまいたはずの大豆からは、まだ芽が出てこない。

2つの芽は相変わらず順調に成長を続け、双葉が出てきた。そして、3つ目の大豆も芽を出し始めた。

そして、次の写真は今朝撮ったばかりのもので、双葉からさらに芽が出てきており、4つ目の大豆もとうとう芽を出し始めた。

先週の月曜日にセージオが来た際、今度一緒に食事をしようと誘うと、彼らの都合のいいのは木曜日ということで、昨日の夕飯に来てもらうことになった。家ができてからルシアがうちに来るのは初めてだったので、家に入る前に庭や野菜畑を見たり、家に入ってからも家の中を見て回ったりした。そこここに何となく日本を感じる家だねというのがルシアのコメントだった。そして、セージオはアルコールを飲まないので、ソーダの大きなボトルを持参して来たのだけれど、夕食が終わって見たら、2リットルの大きなボトルをひとりで半分くらい飲んでいたので、ちょっとびっくり。ルシアは、セージオがソーダを飲みすぎると、こぼしていた。お酒の飲みすぎよりはましかもしれないけれど、糖分の取りすぎだから、心配なのはわかる気がする。

6月の中旬に一応治療を終えたモビだったけれど、7月の下旬頃からまた首のしこりが戻り始めた。毎日注意深く観察していると、少しずつ確実にしこりが大きくなっていくので、9月中旬の再診予定を待たずに、モビを大学病院に連れて行くことにした。そして、昨日いつものように家を朝早く出て大学病院へ行ってきた。久しぶりの大学病院なので、モビは体を震わせ、ウーン、ウーンと声を出して落ち着かない。次の写真は、受付の待合室で待っている間、エドソンの膝の上にいるモビ。首の左側が大きく膨れているのがよくわかる。

受付を済ませて、再受診のための診察を受ける部屋に行き、診察台の上でちょっと不安そうな顔をしているモビ。モビの左側の女性はインターンの人で、モビの体に聴診器をあてたり、お尻に体温計を入れて体温を測ったりした後、カルテに記入する作業をしている。

次の写真は、前回の治療の時からずっとお世話になっているドトー・ジョアオン(Dr. João)。彼を始め、ここの獣医さんたちはみんな優しい。特に、この先生はモビのことをよく気にかけてくれるので、私たちは彼がいるとほっとする。再受診の一番初めにドトー・ジョアオンに当たるのも何かのご縁だろうか?モビはこれで3回目のガン治療となるため、今後の治療方針は専門医と相談して決めるということで、昨日はとりあえず、採血をしただけで病院を後にした。午後からその結果を持って、ドトー・ジョアオンが同じ大学の別のキャンパスの専門医に相談に行き、これからの治療方針を決めて、連絡をくれるということになった。

金曜日の午後、エドソンが郵便局に行って、届いていた「楽書倶楽部」第15号を持って帰って来てくれた。封筒を開けると第15号ともう1冊、「知られざる戦後移民秘話 国家事業救った八人の侍」という冊子が入っていた。これはニッケイ新聞2012年5月26日から6月6日までの7回連載で掲載された記事をまとめた冊子だった。この記事は私のブログでも紹介してリンクをはったけれど、この「八人の侍」のひとりの荒木昭次郎さんが、楽書倶楽部の同人の方だということはこの冊子を手にして初めて知った。

以下は、この号に掲載された私の文章のコピー。

サンパウロ市から西に向かって、高速道路カステロブランコをひたすら二時間近く走ると、右手に山並みが見えてくる。そこはもうパーディーニョ。百九十一Kmの標識のある場所でカステロブランコを下りて、北へ向かう山道をしばらく行くと視界が開け、さらに一キロばかり行くとパーディーニョの町のセントロに到着する。

パーディーニョはここから西北に広がるなだらかな丘陵地帯の東の端にある小さな町。標高が九百~千メートルと高いため、一年中穏やかな気候に恵まれ、夏でも比較的涼しく過ごし易い。サンパウロ市の東にある避暑地として有名なカンポス・ド・ジョルダオンの気候によく似ていると言われている。ただ、ここはカンポス・ド・ジョルダオンのように有名でも、観光地でもなく、ごくごく普通の田舎町。 パード川が生まれる源流の町なので、それが町の名前の由来になっている。

この町で誇れるものと言えば、きれいな空気と豊かな水、そして美しい自然環境。そのため、ここにシチオを所有して、週末だけやってくるサンパウロ市在住の人たちも少なくない。人口五千人余りで、ほとんどの住人が同族的な、少し閉ざされた環境にある印象は否めないけれど、近年では、私たち夫婦のように、この町とはまったく関係のなかった人たちの定住も少しずつ増えてきている。カステロブランコ沿いにはニーニョ・ヴェージという大きなコンドミニオもある。

私たちが住んでいる小さなシャカラは、北側を牛の放牧場、西はコーヒー農園、東はアテモイア果樹園農家に囲まれている。ご近所にはジャトバス研究所という竹を育てているファゼンダもある。我が家はほとんど台地の際にあるため、南側にカステロブランコが走る辺りが眼下に見える。お天気がいいと遥かパラナ州との州境くらいまで見えているのではないかと思うほど遠くまで見渡せる。またお天気の具合によっては、ここは晴れていても、眼下はすっぽり霧に包まれて、まるで雲海か、霧の垂れ込めた瀬戸内海を見るような美しさを目にすることもある。

ここから少し東側の台地の際に行くと、ジガンチ・アドーメシード(眠れる巨人)と呼ばれる山が見える。まさにその名の通り、巨人が上を向いて横になっているように見える山だ。この辺りは景色がよく、山歩きのトレイルやモトクロスのコースもあるらしく、エコツーリズムのスポットとして静かな人気がある。パラグライダーをするためにやってくる人たちもいて、隣町のボトゥカトゥやサンパウロナンバーの車やオートバイをよくみかける。

一方、パーディーニョのセントロは、町で一番古い教会を中心に東から西に広がるごく普通の町並みながら、この教会の横の通りで行われるカーニバルやバイレは人気があり、ボトゥカトゥなど近隣の町からわざわざやってくる人たちも少なくない。そして、この教会から少し西に行くと、竹でできた屋根の曲線が美しいマックス・フェファー文化センターという、小さな田舎町には不似合いなとても立派な建物がある。この文化センターは、ジャトバス研究所を所有しているドナ・ベティという素封家の女性が、パーディーニョをエコセンターにしたいという思いから個人で建てたもので、地元住民に向けた様々な教育プログラムや、映画やコンサートなどのイベントを実施している。

パーディーニョの主な産業は牧畜と農業で、町のスーパーマーケットの中には、サンパウロのセアザから仕入れた野菜だけでなく、自分の農場で育てた新鮮な野菜を販売している店もある。また、ジェジェ(Gege)とうブランドの牛乳とチーズを作っている工場があり、付属の直売店ではおいしい牛乳やチーズが手に入る。さらに、ブラジル有数の良質な牛の精子を生産している大きなファゼンダもある。コーヒー農園もたくさんあり、小規模ながら、国際規格の品質認定を受けて、高品質のコーヒーを栽培している日系コーヒー農家もある。この辺りの標高と気候はコーヒー栽培に適しているらしく、ブラジルでも一番いいコーヒーができることで有名だという。

この町に住む日系人は、わずか五~六家族と少ないため、日本の食料品を扱っている店はない。けれど、ここから車で三十分ほどのところにある隣町のボトゥカトゥには、二百五十~三百家族の日系人が住んでおり、日系食料品店が二つあるため、日本の食料品には事欠かない。そして、日本食のレストランも数軒ある。また、ボトゥカトゥにはサンパウロ州立大学(UNESP)医学部付属病院があるだけでなく、多くのクリニックや検査施設があるため、小さな田舎町に住んでいながら、質の高い医療を受けることができる。

ブラジル人の夫と一緒とは言っても、はるばる日本からやってきて、まだ言葉もよくわからず、こんな片田舎の、しかも町外れの農村地帯のシャカラに住んでいては、寂しいだろうとよく町の人たちに言われる。けれど、治安の悪い大都会の小さなアパートではなく、自然環境に恵まれたシャカラで暮らしているからこそ、家の内外でやることがたくさんあり、寂しいと感じることはない。

ここは郵便の配達がないため、週に一度町の郵便局に郵便を取りに行く。携帯電話は地形の関係で、町からの電波が不安定だったり、固定電話も肝心の国際通話がつながらないことがあったりと、不便な面がないわけではないけれど、インターネットは何の問題もなく使える。そのため、こんな片田舎にいても日本の家族だけでなく、世界各地に住む友人たちとも簡単に連絡を取り合うことができる。インターネットのアクセスが非常にいいため、最近は電話をボイプ(インターネット電話)に切り替え、スカイプも使うようになった。インターネットという文明の利器のお陰で、田舎暮らしを満喫しながら、外の世界ともつながっていられるのだから、ここに越してきたのは正解だったと思っている。

昨日はジャラウドから家でシュハスコをするからと呼ばれ、お昼前から行ってきた。いつものようにベランダのシュハスコのかまどに近い方に男性陣が集まり、カイピリーニャやビールを飲みながら、おしゃべりに興じている。ここはジェラウドの家なのに、何故かパウロがせっせとお肉を焼いていた。そして、ここは私たちの家がある台地の上よりも4~500メートルほど標高が低いので、気温も常に3度くらい高いらしく、お天気がいいと昼前頃からさらに気温が上がるので、男性陣はみな半袖シャツで夏の出で立ちだった。

ベランダの右側の、シュハスコのかまどから遠い方には、女性陣と子供たちが腰を下ろして、食事を始めている。女性陣は上に羽織っていたカーディガンなどを脱いでも、下は長袖シャツで、私も長袖のTシャツでは暑いくらいだった。

先日のハファエウたちの誕生会のシュハスコのお肉は、焼きすぎのせいか硬かったけれど、ジェラウドが土曜日から用意したというビーフリブは柔らかくておいしかった。そして、ジミーが持ってきたラム肉も臭みがなく、おいしかった。パウロが午後から仕事だからと1時過ぎて帰ろうとすると、ジェラウドがケーキをすぐ出すから持ってと引き止め、ホザが冷蔵庫から大きなケーキを出してゼロという数字のロウソクを立てているので、「誕生日?」と聞くと、23日(木)がジェラウドの65歳の誕生日だったのだと答えてくれた。それで遅まきながら、このシュハスコはジェラウドの誕生パーティーだったということがわかった。次の写真は、カメラを構えた私のために、ケーキの上のローソクを吹き消す仕草をしてくれているジェラウド。

パウロの子供たちは日頃からモビを見慣れているせいか、まったくモビに無関心だったけれど、ジミーの娘やジェフの娘はモビに初めて会って興味があったのか、モビがジェラウドのところのメス犬のフィロよりも体が小さく、動き回らずおとなしくしていたからか、何度も側に来ては私たちの足元にいるモビを撫でていた。モビも子供たちの匂いを嗅いで確認した後は、嫌がる様子もなく、素直に彼女たちに撫でられていた。

ニッケイ新聞2012年8月9日付けから5回に渡って、「苦難のラトビア移住史=ヴァルパ植民地と日本移民」と題する連載があった。このラトビア人のヴァルパ植民地のことは、アリアンサの弓場農場のことを調べている際、読んだことがある。以下は、そのカバーページとそのリンク。

『「すべての歴史はある預言から始まりました」。ラトビア移民がパウリスタ延長線に1922年に創立したヴァルパ植民地で、ヤニス史料館(Museu Janis Edbergs)職員のルシア・ザリット・ブックォルツさん(55、ラトビア系二世)は、そんな神秘的な言葉で説明を始めた。28年に創立したバストス移住地にとって同地は、先輩格の植民地にして最寄りの登記所(出生・死亡届け)、製材所などがある便利な場所だった。32年バストス入植の古参阿部五郎さん(85、二世)に案内してもらい、同植民地を訪れた。

(1)=謎の過去持つ一世たち

(2)=日露戦争の両側から移住

(3)=バストスの養鶏もたらす

(4)=管弦楽団持つ文化農村

(終)=開拓精神支えた信仰』

この連載記事のサイトは、こちらへ。

以下は、この連載に関連して深沢編集長が書いている、2012年8月10日付けの「コラム 樹海」からの転載。

『ヴァルパ植民地の歴史は、他国移民ながら実に好奇心をそそられる。日本移民もプロミッソンのゴンザガ区に元隠れキリシタンの集落を作り、パラナ州にも信愛植民地ができた。オランブラも宗教団体が中心になった殖民事業だが、やはりカトリックだ。ヴァルパは新教である点が特徴だろう▼ラトビアは13世紀からリヴォニア帯剣騎士団とドイツ騎士団による、徹底的なローマカトリック化が進められてきた。その後、ドイツの新教ルター派、ロシア正教も入ってきたが、英国を起源とする新教バチスタは少数派のようだ。その独自性ゆえの迫害だったのかもしれないが、真実は闇の中だ▼日露戦争での日本の勝利をトルコ民衆が喜び、「東郷」ビールを売出したり、通り名に付けたりという話は有名だが、バルト三国においても大きな希望を与えた。第一次大戦後、ラトビアと同時期に独立した隣国リトアニアの独立宣言(1918年)の署名者の一人ステポーナス・カイリース(1879~1964)は、日露戦争後、日本に強い関心をもち訪日経験もないのに『日本論』を著した▼日本は21年にリトアニア首都カウナスに領事館を開設し、そこに勤務した杉原千畝副領事が第2次大戦時にナチスドイツに追われたユダヤ系避難民に日本通過ビザを発給して多くの生命を救ったのは有名だ▼バルト三国の苦難の歴史を見ていたら「もし日露戦争に敗れていたら」日本がそうなっていたかも、と寒気が起きるような想像が湧いた。もしくは現在の朝鮮半島のように分断されていた――。広島・長崎の原爆記念日にあたり、連載を書きながら平和と移民の関係を考えさせられた。(深)』

今月24日(金)~26日(日)まで、広島では23年ぶり、二度目となる核戦争防止国際医師会議(IPPNW=1985年ノーベル平和賞受賞団体)の第20回世界大会が受け入れ開催された。日本支部事務総長の片岡勝子先生はいろいろ大変だったことだろうと思う。片岡先生が事務総長になる以前、広島大学原爆放射線医科学研究所(原医研)で研究を続けながら、長年日本支部の顔として、事務総長を務めた横路謙次郎(よころけんじろう)先生の下で、最初の広島大会事務局や日本支部事務局で仕事ができた私はとても幸せ者だった。あれからもう23年も経過しているのかと、あらためてその年月を再確認して驚いている。横路先生やIPPNW本部の人たちとの出会いは、その後の私の人生を大きく変えた。今、こうしてブラジルでエドソンと暮らしているのも、横路先生やIPPNWとの出会いがあったからこそ。

その頃の各国支部の先生方もそれぞれ高齢になられ、IPPNWの元副会長で今でも交流のある私の大好きなオーストラリア支部のマドックス先生も若手のラフ先生に世代交代して、今回の大会には参加されなかった。そんな中、マレーシア支部のマッコイ先生は今回も元気に参加されたようだった。岡山の老人ホームで暮らす横路先生をぜひ訪ねたいということで、大会終了後に小泉さんが同行して訪問してくださったことを、写真を添付して、小泉さんがメールで知らせてくれたのは、とてもうれしく、ありがたいことだった。奥様が大腿骨骨折で入院加療中のため、おひとりでとても寂しくしておられるのだろうけれど、写真で見る限り、今年の1月に母の様子を見に広島に帰った際にお訪ねした時と変わらないやわらかな表情で、お元気そうな様子に少し安心した。蛇足ながら、以前、北海道知事に横路という同じ字を書いて読み方が違う『よこみち』という方がいたけれど、「あれは横道(よこみち)にそれたんじゃ。本当は『よころ』と読むのが正しい」と言って笑っておられたのを、これを書きながら思い出した。次の写真は、左から小泉さん、横路先生(85歳)、マッコイ先生ご夫妻(82歳と79歳)。

乾季の間でも多少雨が降ったりするけれど、例年8月は丸々1ヶ月雨が降らないように思う。今年も今月はこれまで1日も雨が降っていない。この月曜日の夜、久しぶりに霧が出て、火曜日はそれまでのお天気続きから打って変わって、朝から厚い雲に被われて太陽が顔を出さず、吹く風が冷たく、気温が下がり、雨が降り出しそうな1日だった。でも結局、雨は降らなかった。でも、夕方からまた濃い霧が出たので、水曜日の朝はベランダや外階段や、庭の木々が濡れていた。この霧のお陰で、カラカラに乾燥していた空気に少し湿気が加わり、昨日の朝はひときわ空気が爽やかだった。次の写真は、入り口ゲート付近の草むらでひっそり咲いている紫色のつる性の花を見つけたので、昨日の朝、写真に収めた。

先日、ジェラウドの誕生会で彼の家に行った際、庭を散歩していると、大きなサボテンの枝がいくつか折れて地面に落ちていたので、エドソンがこの折れて落ちている枝をもらって帰ってもいいかと聞くと、どうぞどうぞということで、もらって帰った。以前から、家の西側にあるランドマークの木の側にサボテンを植えたいねと話していたので、それを実行に移してみた。写真で見てもよくわかるように、ここの土は砂利まじりなので、普通の苗木は育たなくても、サポテンだったら平気で育つのではないかと思ったのだ。このサボテンの背後に見える木のようなものは、いわゆる雑草で、放っておくとブラキアーリアに混じって、どんなところでもこういう雑草低木が自然に生えてくる。庭に生えてきてもらっては困るけれど、ここは何を植えてもうまく育ちそうにないので、これらの雑草低木は抜かずにそのままにしている。